Der Ausbau des Stromnetzes wird Niedersachsen stärker belasten als andere Regionen in Deutschland und das Landschaftsbild verändern. Die Stromautobahn Südlink, die Windenergie von der Nordseeküste zu den Industriezentren nach Süddeutschland bringen soll, wird deswegen komplett unterirdisch verlegt. Auch die neue Höchstspannungsleitung von Ganderkesee (Kreis Oldenburg) nach St. Hülfe (Kreis Diepholz), deren Bau am Mittwoch startete, wird auf 13 von 61 Kilometern unter der Erde verlaufen. Doch beim Bauherrn und Übertragungsnetzbetreibern ist man von der Erdverkabelung überhaupt nicht begeistert. „Wir sehen keine Beschleunigung, aber dafür erhöhte Kosten. Und die Zuverlässigkeit im Betrieb ist auch nicht vergleichbar mit einer Freileitung“, sagte Tennet-Vorstand Tim Meyerjürgens am Mittwoch beim sogenannten Netzgipfel seines Unternehmens in Lehrte (Region Hannover).

Der Chief Operating Officer (COO) kritisiert, dass in Deutschland das Thema „Erdverkabelung“ vorangetrieben worden sei, ohne dass man die Konsequenzen überblickt hätte. Der politische Beschluss, Südlink nicht als Freileitung sondern als Erdkabel zu verlegen, habe nicht nur die Planungs- und Investitionskosten von 6 auf 10 Milliarden Euro explodieren lassen. Beim Betrieb der insgesamt 700 Kilometer langen Gleichstromtrasse rechnet Meyerjürgens mit einem erheblichen Mehraufwand. „95 Prozent der Fehler bei einer Stromleitung sind Isolationsfehler“, erläuterte der gelernte Elektroingenieur. Bei einer Freileitung, wo Luft als Isolationsmittel eingesetzt wird, sei das kein Problem. Freileitungen besitzen quasi Selbstheilungskräfte, weshalb die Reparatur einer Stromunterbrechung normalerweise nicht länger als 200 Millisekunden dauere.

„Beim Erdkabel muss man erstmal die betroffene Stelle durch Messungen finden, was in der Regel einen Tag dauert“, sagte Meyerjürgens. Dann erst kann die Freilegung der schadhaften Stelle und Reparatur überhaupt erst anlaufen. „Wenn alles gut läuft, dauert das drei Wochen. Wenn ein Kabel ausgetauscht werden muss und man noch eine Transportgenehmigung braucht, kann es auch bis zu acht Wochen dauern“, so der Tennet-COO. Bei den reinen Baukosten würde zudem für eine Erdverkabelung etwa die sechs- bis siebenfache Summe anfallen, die für den Bau einer Freileitung nötig wäre.

Völlig unsinnig findet Meyerjürgens die Erdverkabelung allerdings nicht. „Es gibt durchaus Bereiche, wo ein Erdkabel seine Berechtigung hat. In dichten Ballungsräumen brauchen wir Kabel, aber es ist kein Mittel in der breiten Masse. Und es ist kein Mittel, um die Akzeptanz zu steigern“, sagte der Tennet-Vorstand und ergänzte: „Wir haben mit den Landwirten viel mehr Diskussionen, als wenn wir eine Freileitung planen. Da wird das durchaus kritisch gesehen und wir haben die Akzeptanzfrage nur verlagert.“

Der Netzausbau werde durch die Erdverkabelung, die mit geringeren Abstandsregelungen auskommt als der Freileitungsbau, auch nicht beschleunigt oder vereinfacht. „Im Gegenteil sehen wir sogar zusätzliche Konflikte in Form einer Neiddebatte“, berichtete Meyerjürgens. Sobald in einer Kommune eine Erdverkabelung geplant werde, würden sich die Nachbargemeinden fragen, warum das nicht auch bei ihnen möglich sei.

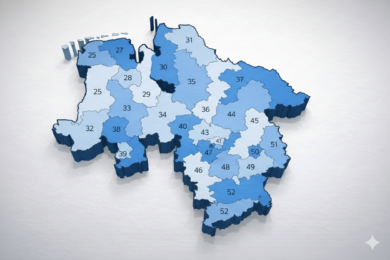

Grundsätzlich stellt der Tennet-Vorstand ein größeres Verständnis in der Bevölkerung für den Netzausbau fest. „Die Akzeptanz von Stromleitungen als Teil der Kulturlandschaft sehen wir immer mehr“, sagte Meyerjürgens. Das bestätigt auch eine aktuelle Civey-Umfrage im Auftrag von Tennet. 46 Prozent der Deutschen würden demnach eine Stromtrasse in der unmittelbaren Nähe ihres Wohnorts akzeptieren. Genauso groß ist die Akzeptanz für eine Windkraftanlage sowie ein Geothermie- oder Wasserstoffkraftwerk. Mit einem Solarpark in der relativen Nachbarschaft könnten sogar 64 Prozent der Befragten leben, weniger beliebt sind dagegen Gasleitungen (40 Prozent).

Wenn ein Leitungsbau konkret wird, tritt vielerorts dann aber noch eine Nimby-Mentalität („Not in my backyard“, zu Deutsch: Nicht in meinem Hinterhof) zutage. „Es gibt durchaus Regionen, wo nach wie vor viel Widerstand herrscht und sich die Haltung entwickelt hat: Die Energiewende ist doch mehr dezentral. Das ist auch so. Die Anschlüsse finden in den Verteilnetzen statt, aber wir müssen viel mehr Energie transportieren“, sagte Meyerjürgens.

Für den Partizipations-Forscher Jan-Hendrik Kamlage ist das keine Überraschung. „Die Angst um die Energiesicherheit und die Energiepreise prägen die Wahrnehmung. Das ist der Rahmen, das hat mit der Wahrnehmung vor Ort aber nicht so viel zu tun“, erläuterte der Institutsleiter von der Ruhr-Universität Bochum. Wenn es konkret um die eigenen Befindlichkeiten geht, würden abstrakte Überlegungen in den Hintergrund rücken. „Die Bedingungen für rationale Kommunikation sind nicht besser geworden, die Menschen in Deutschland sind aber nicht so skeptisch und technologiefeindlich, wie oft dargestellt wird“, sagte Kamlage. Der Dialog sei nach wie vor unverzichtbar.