Die großen Erwartungen an den Autogipfel in Berlin haben sich nicht erfüllt. Nach dem Treffen im Kanzleramt traten die Teilnehmer mit fast einer Stunde Verspätung vor die Mikrofone – um das zu sagen, was ohnehin längst feststand: E-Mobilität bleibt die Hauptstraße, doch es soll künftig mehr Nebenwege geben. Bundeskanzler Friedrich Merz erteilte einem Verbrenner-Aus im Jahr 2035 eine klare Absage. „Einen solchen harten Schnitt im Jahr 2035 wird es, wenn es nach mir geht – und ich werde alles tun, um das zu erreichen – nicht geben“, betonte der CDU-Politiker. Vizekanzler Lars Klingbeil (SPD) versprach ein neues Förderprogramm für kleine und mittlere Einkommen mit einem Volumen von drei Milliarden Euro bis 2029. VDA-Präsidentin Hildegard Müller forderte eine schnelle Umsetzung der bereits angekündigten Kraftfahrzeug-Steuerbefreiung für reine Elektrofahrzeuge bis 2035. „Wir sehen die Politik in der Pflicht, Beschäftigung und Industriestandort in unserem Deutschland zu sichern. Unsere Beschäftigten warten auf ein klares Signal“, sagte IG-Metall-Chefin Christiane Benner. Nun gebe es immerhin erste Schritte – und doch keinen Durchbruch. Das Signal aus Berlin lautet: ein entschiedenes „teils teils“.

Für Niedersachsen, das wie kein anderes Bundesland am Auto hängt, kann das nicht wirklich zufriedenstellend sein. „Für die Autoindustrie sind die Ergebnisse kein Grund zum Jubeln, aber ein Hoffnungsschimmer“, sagte Volker Schmidt, Hauptgeschäftsführer von Niedersachsen-Metall. „Die Einsicht, dass man den Wandel nicht mit einer politisch verordneten Antriebsform erzwingen kann, kommt spät – aber immerhin kommt sie. Sie eröffnet der angeschlagenen Autoindustrie aber die Chance, sich zumindest zu stabilisieren und ihre großen Stärken auszuspielen: technologische Bandbreite, starke Innovationsfähigkeit und hohe Qualität.“

„Für die Autoindustrie sind die Ergebnisse kein Grund zum Jubeln."

Die beschlossene Flexibilisierung könne der Branche aber nur dann etwas Luft verschaffen, „wenn sie jetzt nicht in Brüssel wieder zerredet wird“. Schmidt sieht die eigentliche Bewährungsprobe erst noch kommen: „Wenn die Regierung es ernst meint, muss sie Energiepreise senken, Arbeitskosten dämpfen und Bürokratie abbauen. Sonst helfen auch keine Nebenwege, wenn die Hauptstraße längst gesperrt ist.“ Ähnlich äußerten sich auch die Unternehmerverbände Niedersachsen (UVN). Hauptgeschäftsführer Benedikt Hüppe forderte „klare Ziele, bezahlbare Energie und politische Rahmenbedingungen, die Innovation ermöglichen statt sie zu behindern“ und sprach eine deutliche Warnung aus: „Wenn uns nicht schnellstens der Turnaround gelingt, können wir bald Klimaschutzaufkleber auf importierte Elektroautos kleben.“

Ministerpräsident Olaf Lies (SPD) wertete den Gipfel aus Teilnehmersicht dagegen als „gutes und wichtiges Signal“ – weniger wegen neuer Beschlüsse, sondern wegen der Einigkeit in der Grundrichtung. Schon im Vorfeld hatte er sich zusammen mit Bayerns Regierungschef Markus Söder in einem gemeinsamen Gastbeitrag im "Handelsblatt" für einen „Realitätssinn“ in der europäischen Mobilitätspolitik ausgesprochen. „100 Prozent reine Elektromobilität 2035 ist nicht mehr realistisch“, schrieben beide. Man brauche „Klarheit im Ziel und Spielraum in technologischer und zeitlicher Hinsicht bei der Umsetzung“. Nach dem Treffen sagte Lies: „Die Zukunft ist batterieelektrisch, aber der Weg dorthin braucht Flexibilität. Neben Elektroautos sollen auch Plug-in-Hybride, Range-Extender und klimaneutrale Kraftstoffe eine Rolle spielen. Gleichzeitig haben wir über Lösungen diskutiert, wie die Klimaziele gehalten und erreicht werden können. Das können Anpassungen bei den Beimischungsquoten sein oder auch die Berücksichtigung von Emissionsminderung in der Produktionskette – etwa über grünen Stahl, Recycling oder eigene Batteriezellfertigung. Das geht einher mit der klaren Erwartung an die Industrie, Investitionen zu tätigen und Standorte und Beschäftigung in Deutschland zu sichern.“

Die Krise der deutschen Autoindustrie spielt sich vor einem zunehmend rauen globalen Umfeld ab. Laut einer im September veröffentlichten Studie des Center of Automotive Management (CAM) ist die Branche in eine Konsolidierungsphase geraten: Der durchschnittliche Gewinnanteil am Umsatz der 13 größten Hersteller sank im ersten Halbjahr 2025 auf nur noch 4,3 Prozent – nach 7,5 Prozent im Vorjahr. Die Gewinne brachen damit um mehr als 40 Prozent ein. Toyota hält mit einer Marge von 9,3 Prozent klar die Spitzenposition, während Volkswagen trotz hoher Verkaufszahlen an Profitabilität verliert und im internationalen Vergleich nur noch im Mittelfeld liegt. Der chinesische Hersteller BYD drängt dagegen mit massiven Zuwächsen und soliden Gewinnen in die Spitzengruppe. Viele Traditionsmarken – von Stellantis über Nissan bis Mercedes – kämpfen mit schwindender Ertragskraft, ausgelöst durch Preiswettbewerb, hohe Investitionen und eine schwache Nachfrage nach Elektroautos.

CAM-Leiter Stefan Bratzel sieht die Branche an einem Wendepunkt: „Die Automobilindustrie steht vor einer Phase tiefgreifender Umbrüche und einer bevorstehenden Konsolidierungswelle“, sagte er. „Ein Zusammenspiel aus Wachstumsschwäche, unsicheren Rahmenbedingungen und hohen Investitionen in neue Technologien wird in den kommenden Jahren das Gesicht der Branche verändern. Wer jetzt nicht effizient, innovativ und flexibel agiert, wird vom Markt verschwinden.“

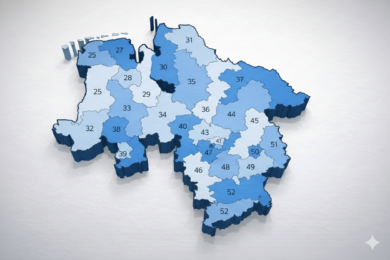

Die Stimmung in der Branche ist dementsprechend miserabel. Laut einer vor wenigen Tagen veröffentlichten Umfrage des Verbands der Automobilindustrie bewertet jedes zweite Unternehmen im automobilen Mittelstand seine Lage als schlecht oder sehr schlecht. 80 Prozent wollen Investitionen in Deutschland verschieben, verlagern oder ganz streichen, 61 Prozent bauen Beschäftigung ab. Die Investitionstätigkeit richtet sich zunehmend ins Ausland, während Auftragsmangel und hohe Energiekosten die Betriebe zusätzlich belasten. VDA-Präsidentin Hildegard Müller spricht von einer „täglichen Abstimmung gegen den Standort Deutschland“. Diese Ergebnisse decken sich mit der jüngsten Konjunkturumfrage von Niedersachsen-Metall. Auch dort zeigt sich eine weiter eingetrübte Stimmung in der Industrie, insbesondere in der Automobilbranche. Mehr als die Hälfte der Unternehmen klagen über Auftragsmangel, jedes vierte plant Kurzarbeit. 38 Prozent der Betriebe wollen im kommenden Jahr Personal abbauen – bei vielen betrifft das mehr als zehn Prozent der Belegschaft. Zugleich wandern Investitionen in großem Stil ab: Nur noch neun Prozent fließen nach Niedersachsen, fast die Hälfte dagegen ins europäische Ausland. Ob die bisher beschlossenen Schritte daran etwas ändern, darf bezweifelt werden.