Niedersachsens Industrie steuert weiterhin ungebremst auf einen gefährlichen Tiefpunkt zu: Aufträge brechen ein, Investitionen wandern ins Ausland und Zehntausende Arbeitsplätze stehen auf der Kippe. „Wir stehen im neunten Rezessionsquartal in Folge und damit in der längsten Wirtschaftskrise in der Geschichte der Bundesrepublik. Die erhoffte Stabilisierung bleibt aus – und das Gegenteil geschieht: Die meisten Unternehmen sehen derzeit kein Licht am Ende des Tunnels“, warnt Niedersachsen-Metall-Hauptgeschäftsführer Volker Schmidt. Gestern stellte er in Hannover die jüngste Konjunkturumfrage für die Metall- und Elektrobranche unter 520 Unternehmen vor: Über die Hälfte der Automotive-Unternehmen im Land klagen über Auftragsmangel, jedes vierte will im zweiten Halbjahr 2025 auf Kurzarbeit zurückgreifen. Hinzu kommen Unternehmen wie Volkswagen Nutzfahrzeuge in Hannover, die der Konjunkturflaute kreativ begegnen: Wegen schlechter Absatzzahlen wird dort die Produktion im Oktober für fünf Tage ruhen – geregelt wird das über Werksferien und Arbeitszeitkonten.

Die Konjunkturumfrage zeigt, wie sich die Lage binnen weniger Monate nochmals verschärft hat. In der niedersächsischen Automobilbranche ist der Anteil der Unternehmen mit fehlenden Bestellungen seit Juni 2025 von 47 auf 59 Prozent gestiegen. „Die erhoffte Bodenbildung bei Aufträgen und Produktion in der Industrie in den Sommermonaten ist ausgeblieben“, berichtete Schmidt. „Bodenbildung“ stammt ursprünglich aus der Börsensprache und beschreibt den Moment, in dem ein Kurs nach langem Abwärtstrend seinen Tiefpunkt erreicht und sich stabilisiert. Doch davon ist laut Umfrage nichts zu sehen. „Auch die Produktionserwartungen für das zweite Halbjahr 2025 sind negativ. Wir gehen davon aus, dass wir einschließlich des ersten Quartals 2026 eine Rezession in der Industrie erleben werden.“ Niedersachsen trifft es sogar noch härter als die anderen Autoländer. Zwischen Harz und Küste hängen 63 Prozent der Industriejobs von der Automotive-Branche ab – in Bayern und Baden-Württemberg sind es zwischen 32 und 38 Prozent.

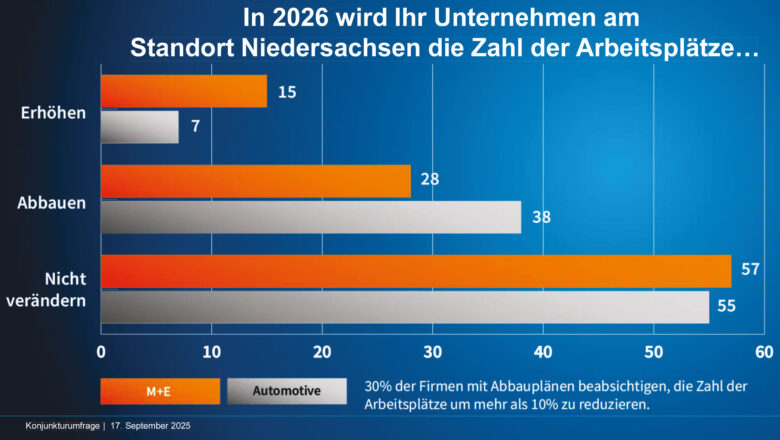

Die trübe Konjunktur schlägt inzwischen mit voller Wucht auf den Arbeitsmarkt durch. „Die Unternehmen haben gemessen an der Produktion die Beschäftigung lange konstant gehalten. Jetzt nimmt der Personalabbau aber Fahrt auf“, sagte Schmidt und nannte die Entwicklung „besorgniserregend“. Von den rund 90.000 Industriearbeitsplätzen, die zwischen 2008 und 2019 in Niedersachsen entstanden, sind bereits rund 45.000 verschwunden, weitere 20.000 durch Zeitarbeit ersetzt.

„Die Erwartung, dass innerhalb weniger Jahre die Kunden in Gänze auf E-Autos umsteigen, war nie realistisch. Hohe Kaufpreise, mangelnde Ladeinfrastruktur und Strompreise von über 80 Cent pro Kilowattstunde an Schnellladesäulen sind Markteintrittsbarrieren, die sich nicht einfach ignorieren lassen“, kritisierte Schmidt und begrüßte zugleich die von Ministerpräsident Olaf Lies vollzogene Kursänderung. „E-Mobilität gehört die Zukunft. Allerdings brauchen wir neben rein mit klimaneutralen Kraftstoffen zu betankenden Verbrennern auch über 2035 hinaus die Option, Plug-in-Hybride und mit Range Extender ausgestattete vollelektrische Neufahrzeuge zuzulassen“, erklärte Lies den „neuen Realitätssinn“ in der Mobilitätsstrategie des Landes. Noch 2024 hatte er E-Fuels als „technologische Orientierungslosigkeit“ abgetan – nun macht er sie zu einem Baustein seines Zukunftspakts Mobilität. Für Schmidt ist das ein Beleg, „dass die Not erst groß werden muss, damit am Ende doch noch einer die Kurve kriegt“ – und zugleich ein Hinweis darauf, dass in der Krise neue Chancen für pragmatische Lösungen entstehen.

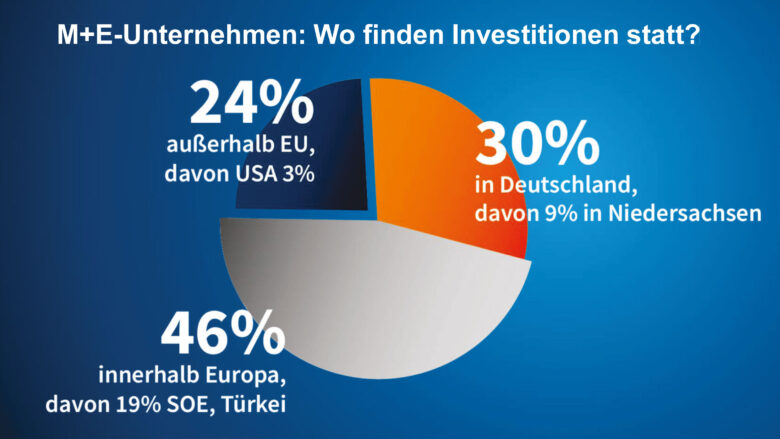

VW will seinen neuen ID.Polo in Spanien produzieren, BMW seine Elektrohoffnung iX3 in Ungarn – und das sind keine Einzelfälle. Immer mehr Unternehmen verlagern ihre Wertschöpfung ins Ausland. Laut Umfrage fließen nur noch neun Prozent der Investitionen nach Niedersachsen. 21 Prozent gehen in andere Bundesländer, der Löwenanteil aber verlässt Deutschland: 46 Prozent der Investitionen werden innerhalb Europas getätigt, zu großem Teil in südöstlichen Ländern wie Serbien, Kroatien, Slowenien und der Türkei. Ein weiteres Viertel landet außerhalb der EU. Besonders alarmierend: Viele Unternehmen stecken inzwischen weniger Geld in neue Maschinen, Anlagen oder Gebäude, als sie gleichzeitig an alten Beständen abschreiben müssen. Mit anderen Worten: Der Kapitalstock schrumpft, die industrielle Basis wird Jahr für Jahr kleiner. „Für die längerfristigen Perspektiven ist dies verheerend. Das Anlagevermögen schrumpft, wir desinvestieren“, warnte Schmidt.

Zur schwierigen Binnenlage kommen internationale Risiken hinzu. Besonders die unberechenbare Zollpolitik der USA sorgt für zusätzliche Unsicherheit. 38 Prozent der Automobilunternehmen und 36 Prozent der Metall- und Elektroindustrie geben an, dass die amerikanischen Zölle ihr Geschäft erheblich belasten. Für 22 Prozent der Autobauer haben die Maßnahmen dagegen keine Auswirkungen – meist Unternehmen, die ihre Produktion überwiegend auf den europäischen Binnenmarkt ausrichten. Auffällig ist zudem: Nur drei Prozent der Investitionen der deutschen Metall- und Elektrobranche fließen überhaupt in die USA. Statt neue Standorte zu gewinnen, verunsichert die Zollpolitik von US-Präsident Donald Trump die Branche – und verschärft damit die ohnehin schwachen Investitionspläne zusätzlich.

Angesichts der dramatischen Lage fordert der Verbandschef einen umfassenden Kurswechsel in der Wirtschafts- und Energiepolitik. „Es muss jetzt einen Herbst der Reformen geben“, appellierte Schmidt. Die trübe Konjunkturstimmung sei für ihn ein klares Indiz dafür, dass „das, was im Koalitionsvertrag vereinbart wurde, nicht ausreichend gewertet wird“. Konkret nannte er drei Punkte: Erstens müsse der Industriestrompreis auf sechs Cent pro Kilowattstunde sinken – ein Niveau, das in Frankreich und anderen europäischen Ländern längst Realität sei. „Wenn wir dauerhaft Strompreise von 20 Cent und mehr zahlen, während Konkurrenten im Ausland bei einem Drittel liegen, brauchen wir uns über Investitionen hierzulande keine Gedanken mehr zu machen.“ Zweitens dürften die Sozialbeiträge nicht weiter steigen. „Ein weiterer Anstieg um 0,5 bis 0,7 Prozent in 2026 wäre das absolut falsche Signal“, warnte Schmidt. „Der politische Wille muss erkennbar sein, dass es keine zusätzliche Ausweitung der Leistungen im Sozialversicherungssystem geben wird.“ Drittens müsse die Körperschaftsteuer von 15 auf 10 Prozent gesenkt werden – ein Schritt, der die Unternehmen um rund 15 Milliarden Euro entlasten würde, zu tragen von Bund und Ländern. „Wir müssen aufhören, ein Hochsteuerland zu sein“, sagte Schmidt. Nur so könne Deutschland wieder attraktiv für Investitionen werden.