SPD und Grüne bereiten gerade ihren Koalitionsvertrag für die nächste niedersächsische Landesregierung vor. Was soll dort drin stehen? Die Rundblick-Redaktion unterbreitet den Unterhändlern Vorschläge. Heute der zweite Teil: die Verkehrspolitik.

Von der Verkehrswende ist in Niedersachsen bislang nicht viel zu sehen. Der Preis fürs Autofahren ist zwar so hoch wie nie, aber die Anreize, auf den eigenen Wagen zu verzichten, sind weiterhin erschreckend gering. Abseits der Großstädte und Ballungsräume träumt der öffentliche Nahverkehr weiterhin seinen Dornröschenschlaf, aus dem ihn bisher noch kein Landesfürst geweckt hat. Vielmehr rächt sich gerade die strukturelle Unterfinanzierung der vergangenen Jahre, die den Nahverkehr mit Bus und Schiene extrem verwundbar für Krisen wie die Corona-Pandemie und den Krieg in der Ukraine gemacht hat. Fast täglich bestätigen Meldungen über Zug- und Buslinienausfälle nun all jene Pendler, die weiterhin aufs Auto setzen. Und während Bund und Länder über das 49-Euro-Ticket streiten, tun sie so, als hätten die extremen Preissteigerungen bei Diesel, beim Zusatzstoff Adblue und beim Personal nie stattgefunden.

Auf 300 bis 400 Millionen Euro schätzte der Braunschweiger Nahverkehrsexperte Detlef Tanke am Dienstag den zusätzlichen Finanzierungsbedarf für den niedersächsischen ÖPNV im Jahr 2023. Ohne diese erhöhte Basisfinanzierung müssten die Verkehrsverbünde darüber nachdenken, einzelne Linien zu streichen, Takt-Frequenzen zu verringern oder Preise deutlich zu erhöhen. Politisch gewollt ist genau das Gegenteil. Der Braunschweiger Oberbürgermeister Thorsten Kornblum griff aus lauter Ärger sogar zu einem äußerst seltenen Superlativ. „Die Debatte darüber, ob wir das Angebot einschränken müssen, ist kontraproduktivst“, sagte der SPD-Politiker. Kornblum, der auch im Verhandlungsteam seiner Partei für den Koalitionsvertrag sitzt, zeigte sich aber optimistisch: „Ich glaube, dass die Mobilitätswende doch ein größeres Gewicht bekommt als der Haushaltspurismus.“ Das muss sie in der kommenden Legislaturperiode auch, denn die Verkehrswende benötigt in den nächsten Jahren fast in allen Bereichen eine ganz erhebliche Anschubfinanzierung und Ausbaumaßnahmen im großen Stil – nicht immer nur Pilotprojekte.

Im öffentlichen Nahverkehr kommt es also erstmal darauf an, möglichst viel Geld ins System zu stecken. Ein Sondervermögen „Verkehrswende“ wäre dabei ein möglicher Weg. Daneben muss sich die nächste Landesregierung aber auch ganz schnell um den Fahrerengpass im ÖPNV kümmern. Der Mangel an Bus- und Bahnfahrern könnte sich noch als der allergrößte Bremsklotz beim Angebotsausbau erweisen. „Es gibt da eine unglaublich hohe Konkurrenzsituation. Wir stehen da auf Augenhöhe mit vielen anderen Arbeitgebern, die möglicherweise attraktiver sind“, berichtete kürzlich Michael Frömming, Geschäftsführer beim Zweckverband Verkehrsverbund Süd-Niedersachsen (ZVSN). Gerade Logistik- und Lieferdienste würden um dieselben Fachkräfte buhlen – mit weniger Nacht-, Wochen- und Feiertagsarbeit als Nahverkehrsunternehmen. Bei den privaten Busunternehmen können die altersbedingten Abgänge schon jetzt nicht mehr ausreichend kompensiert werden.

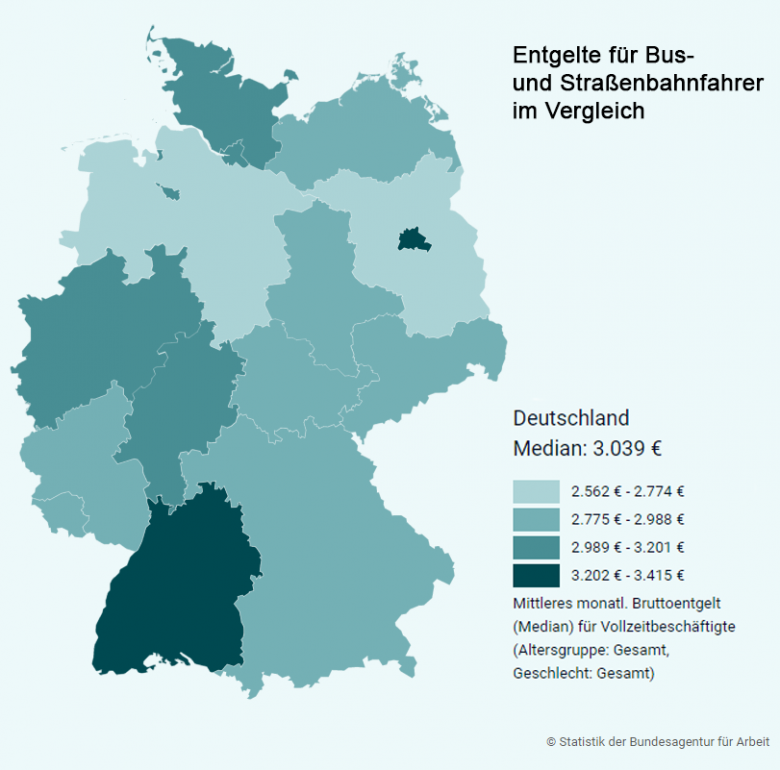

Im Prinzip gibt es hier für die Politik dieselbe Aufgabestellung wie bei den Pflegeberufen: Zum einen muss die Bezahlung besser werden, denn laut dem Gehaltsatlas der Bundesagentur für Arbeit verdienen Busfahrer in Niedersachsen im bundesweiten Vergleich so schlecht wie nirgendwo anders. Zum anderen muss der Job allgemein attraktiver werden. Die Beschäftigten ärgern sich über Wechselschichten, häufige Wochenenddienste und viele kurzfristige Dienstplanänderungen. Dagegen hilft nur eine dickere Personaldecke, die bei der öffentlichen Auftragsvergabe dann auch eingepreist werden muss. Bei Ausschreibungen muss die Zuverlässigkeit der Nahverkehrsanbieter künftig viel höher gewichtet werden, wodurch sich auch die Zufriedenheit der Kunden erhöhen wird.

Viel komplexer sind leider die Herausforderungen beim Güterverkehr. SPD und Grüne haben sich in ihren Wahlprogrammen zwar klar dazu bekannt, noch mehr Lieferverkehr auf die Schiene bringen zu wollen. Der massive Protest gegen eine neue Bahntrasse durch die Lüneburger Heide, der von beiden Parteien unterstützt wird, weckt aber Zweifel daran, wie ernst es der künftigen Landesregierung wirklich beim Schienenneubau ist. Denn ohne neue Gleisstrecken geht es nicht. Die SPD will die landeseigene Schieneninfrastrukturgesellschaft (Sinon), die seit Jahresbeginn das ehemalige OHE-Netz zwischen Celle und Winsen (Luhe) übernommen hat, mehr Gleisanschlüsse bauen lassen. Das ist genauso richtig wie die Ankündigung der Grünen, große Gewerbegebiete verstärkt an das Schienennetz anschließen zu wollen. Solche Projekte müssen aber auch mit der von Umweltminister Olaf Lies (SPD) zuletzt immer wieder genannten „Deutschland-Geschwindigkeit“ vorangetrieben werden.

Und dann muss natürlich auch die Reaktivierung von stillgelegten Eisenbahnstrecken weitergehen – mit einem ganz neuen Elan. Die geplante Reaktivierung der Bahnstrecken von Lüneburg nach Bleckede und Soltau hat zuletzt deutlich offenbart, dass die Behörden untereinander nur schlecht miteinander kommunizieren und sich gegenseitig ausbremsen. Es fehlte auch an der Risikobereitschaft der Landesregierung, die die Reaktivierung deswegen nicht für die Bundesförderung anmeldete, weil man noch darauf wartete, „ob dem Land ausreichend Regionalisierungsmittel für den laufenden Betrieb der Strecke zur Verfügung stehen werden“. Die Bereitschaft, die Mobilitätswende mit aller Kraft vorantreiben zu wollen, sieht anders aus.

Auch das niedersächsische Bekenntnis zum Ausbau der Elektromobilität war bislang eher mau. Über die Volkswagen-Hochburgen hinaus sind öffentliche Ladepunkte nur sporadisch zu finden. Aktuell gibt es landesweit 3611 öffentliche Ladesäulen (mit insgesamt 7.294 Ladepunkten). 551 Ladesäulen stehen allein in Wolfsburg. Im Landkreis Peine, der genauso viele Einwohner hat wie die VW-Stadt, gibt es gerade mal zwei Dutzend. Im Grünen-Wahlprogramm findet sich die ambitionierte Forderung von 100.000 Ladepunkten in Niedersachsen bis 2030. Das liegt sogar deutlich über dem Maximalbedarf, den die bundeseigene NOW GmbH ausgerechnet hat. Unklar ist aber, woher die vielen neuen Ladepunkte zwischen Harz und Küste kommen sollen. Die SPD verspricht den Kommunen bei der Ladesäulen-Offensive eine „auf die jeweilige Stadt und Gemeinde zugeschnittene Planung“. Da wäre es vielleicht ratsam, dem „Berliner Modell“ nachzueifern und gleich einen eigenen Landesbetrieb für die Ladeinfrastruktur zu gründen. Wichtig genug ist das Themenfeld allemal. Und dass Mittel- und Kleinstädte sowie Gemeinden eine flächendeckende Ladestruktur ohne einen solchen Betrieb aufbauen, der zum Beispiel eine Tochterfirma von Enercity oder ein Joint-Venture verschiedener Energieunternehmen sein könnte, ist eher unwahrscheinlich.

Der grüne Ansatz, Niedersachsen zum „Fahrradland Nr. 1“ zu machen, dürfte grundsätzlich auch bei der SPD und im restlichen Niedersachsen Anklang finden. Beim Straßenausbau ist es mit der Einigkeit jedoch nicht weit. Wer wissen will, welche Autobahnen in Niedersachsen ausgebaut werden sollen, muss nur einen Blick ins Wahlprogramm der Umweltpartei werfen. Dort verwehren sich die Grünen gegen den Ausbau der A20/26 (über Elbe und Weser bis Hamburg), der A33 (nördlich von Osnabrück), der A39 (von Wolfsburg nach Lüneburg) und der E233 (von Cloppenburg bis zur niederländischen Grenze). Die Sozialdemokraten sprechen sich in ihrem Regierungsprogramm jedoch für „die konsequente Weiterplanung und den Weiterbau“ dieser Großprojekte aus und werden sich hoffentlich auch durchsetzen. Darüber, ob der Autobahnausbau „die Abhängigkeit vom motorisierten Straßenverkehr anheizt“, wie es im Grünen-Wahlprogramm steht, lässt sich zwar streiten. Unstrittig ist aber, dass der Bedarf nach Straßenausbau aktuell besteht und die Verkehrswende längst noch nicht auf einem Niveau angekommen ist, das weitere große Straßenausbauprojekte unnötig machen würde.

Wendestelle im Bereich der Emspier geplant. | Foto: WSV

Das gilt leider auch für die Anbindung der niedersächsischen Häfen, deren Hinterlandverkehr zwar idealerweise über die Schiene abgewickelt werden sollte. Solange die Bahnkapazitäten dafür aber nicht ausreichen, müssen die Seehäfen noch besser per Straße angebunden werden. Beim Ausbau der Hafenwirtschaft selbst sind sich Grüne und SPD weitgehend einig. Bei der Vertiefung von Unterweser und Außenems stehen sich beide Parteien aber diametral gegenüber. „Jede weitere Vertiefung der Weser, der Elbe und der Ems wird strikt abgelehnt“, lautet die Position der Grünen. Es wäre jedoch kurios, wenn der Schiffsverkehr – als tendenziell umweltfreundlichster Transportweg – aufgrund von Klimaschutzbedenken im weiteren Wachstum behindert wird. Da werden die Grünen nach einer gründlichen Kosten-Nutzen-Abwägung hoffentlich noch über ihren Schatten springen.