Vom ökologischen Fußabdruck hält Professor Achim Wambach herzlich wenig. „Es ist ein Phänomen der Klimapolitik, dass wir einen Großteil der Verantwortung auf die Menschen übertragen haben. Aber aus einer guten Absicht heraus zu handeln, heißt nicht zwangsläufig, auch etwas Gutes zu bewirken. Ich plädiere dafür, die Verantwortung dorthin zu verlagern, wo sie hingehört: In die Politik“, sagte der Präsident des Mannheimer Leibniz-Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) beim Neujahrsauftakt des Verbands der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft (vdw) in Hannover. Mit seiner Forderung „Klimaschutz muss sich lohnen“ spricht Wambach insbesondere auch der sozial orientierten Bauwirtschaft aus dem Herzen, die bezahlbaren Wohnraum angesichts steigender Baupreiskosten und immer strengerer Umweltstandards zu einem Ding der Unmöglichkeit erklärt.

„Wir müssen Strukturen schaffen, bei denen es sich für jeden Einzelnen lohnt, klimafreundliche Maßnahmen zu treffen“, sagt Wambach, der als einer der einflussreichsten Ökonomen Deutschlands gilt. Der promovierte Physiker und Professor für Volkswirtschaftslehre gehört dem Wissenschaftlichen Beirat des Bundeswirtschaftsministeriums sowie der Monopolkommission an und zählt zu den Vertretern einer sozial-ökologischen Marktwirtschaft. „Wir brauchen für die Klimapolitik die unsichtbare Hand des Marktes“, sagt er. Es sei nicht die Pflicht jedes einzelnen, klimaneutral zu werden, sondern wirtschaftlich vernünftige Entscheidungen zu treffen. Die Politik müsse dafür die nötigen Rahmenbedingungen schaffen. „Das heißt nicht, dass nicht jeder etwas für den Klimaschutz tun kann. Verantwortung muss aber dahin, wo sie hingehört.“

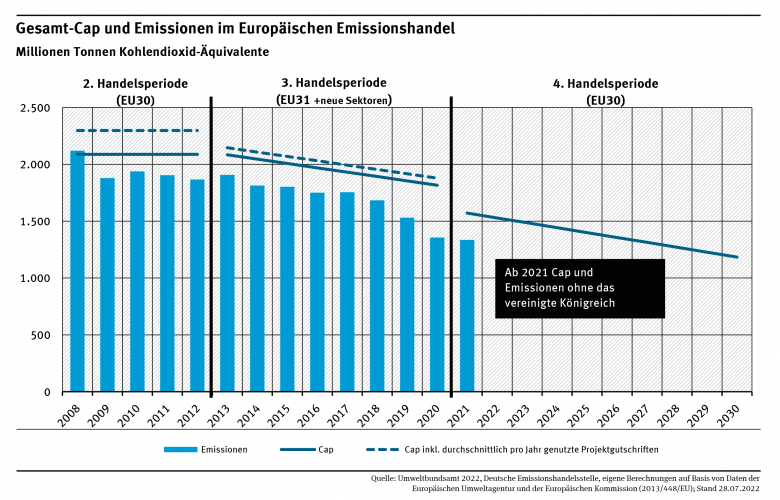

„Es ist ein großes Problem der derzeitigen Klimapolitik, in jährlichen Zielen zu denken“, kritisiert Wambach. Die Wirtschaft, die ihre Investitionsentscheidungen für Zeiträume von 10 bis 20 Jahren treffe, brauche langfristige Entscheidungsgrundlagen. Grundsätzlich positiv äußert sich der Ökonom über den europäischen Emissionshandel. „Er wirkt“, sagt Wambach, „die betroffenen Sektoren haben ihre CO2-Emissionen stark reduziert.“ Das Vorziehen des Braunkohleausstiegs bewertet er deswegen nicht als Meilenstein für den Umweltschutz. „Der Kohleausstieg bis 2030 wäre über den Zertifikatehandel sowieso gekommen“, stellt der ZEW-Präsident fest und spricht sich für strenge Vorgaben aus: „Wir werden die Klimawende nur hinbekommen, wenn wir die fossilen Energien teurer machen.“ Die Aussetzung der CO2-Preis-Erhöhung bewertet er daher als „sehr unglückliches Signal“. Außerdem fordert er von der EU, dass sie endlich die CO2-Preise für die Zeit nach 2030 festlegt und den europäischen Zertifikatehandel für alle Sektoren verbindlich macht. Für 57 Prozent der Treibhausgasemissionen gelte er nämlich nicht. In den Bereichen Verkehr, Gebäude, Landwirtschaft, Abfall und Kleinindustrie seien gemäß der „Effort Sharing Regulation (ESR)“ nur die Mitgliedsstaaten zuständig. „Die ESR-Regelung ist nicht bis zum Ende durchgedacht“, bemängelt Wambach.

Eine Deindustrialisierung der Bundesrepublik hält der Wirtschaftsforscher für absolut kontraproduktiv. „Unsere Stärke ist die Innovation. Wir müssen eine Klimapolitik machen, die kopierfähig ist und die man auf Länder wie China oder Indien übertragen kann. Wenn wir unsere Wirtschaft runterfahren müssen, um die Klimaziele zu erreichen, ist das nicht kopierfähig“, sagt Wambach. Europa sei nur für zehn Prozent der weltweiten Treibhausgasemissionen verantwortlich, verfüge aber über 30 Prozent aller Wissenschaftler der Erde. „Wenn ich etwas zu sagen hätte, würde ich das Budget für Forschung und Entwicklung viel stärker fördern“, so der Ökonom. Den Vorwurf, dass Wirtschaftswachstum per se mit Umweltzerstörung einhergeht, weist Wambach klar zurück. „Seit 1990 sind wir um 60 Prozent wohlhabender geworden und unsere Emissionen um über 20 Prozent zurückgegangen“, stellt er fest. Eine reine Verbotspolitik werde die Transformation eher ausbremsen als beschleunigen. „Auch die Industrie muss neue Produktionshallen bauen und alte abreißen“, sagt Wambach.

Zudem appelliert er an die Kommunen, sich beim Klimaschutz nicht in Symbolpolitik zu verzetteln. „Es ist nicht Aufgabe einer Stadt, Solarmodule aufzubauen, wenn es sich nicht wirtschaftlich lohnt“, betont der Ökonom. Sinnvoller sei es, geeignete Flächen an Unternehmen auszuweisen und „jemanden machen lassen, für den sich das rechnet“. Städte und Gemeinden sollten sich eher auf den Radwegebau, auf den ÖPNV-Ausbau oder Energieberatung konzentrieren. Auf weltpolitischer Ebene plädiert Wambach für die Gründung eines „Klimaklubs“, in dem sich alle Mitgliedsstaaten denselben CO2-Regeln unterwerfen und damit einen gemeinsamen Wirtschaftsraum unter gleichen Marktbedingungen bilden. So könne man am besten sicherstellen, dass die europäische Industrie durch Klimaregeln keinen Wettbewerbsnachteil erleidet. Damit ein solcher Klimaklub funktioniert, müssten laut Wambach neben der EU mindestens auch die USA teilnehmen. Weil beide Märkte für China extrem wichtig sind, könne das Konstrukt zwar auch ohne das Reich der Mitte funktionieren. Besser wäre es jedoch, wenn China einem solchen Klimaklub ebenfalls angehören würde.

Ein Umdenken in der Klimaschutzpolitik fordert auch Prof. Lamia Messari-Becker. „Der weltweite Ressourcenverbrauch wird zunehmen – ob wir wollen oder nicht. Unsere einzige Chance ist ein anderer Umgang mit Ressourcen und anders zu bauen“, sagte die Professorin für Gebäudetechnologie und Bauphysik aus Siegen. In Hannover präsentierte sie gleich mehrere Lösungsansätze, wie die Bauwirtschaft nachhaltiger werden kann. Wie der niedersächsische Bauminister Olaf Lies kürzlich im Rundblick-Interview fordert auch Messari-Becker mehr Suffizienz, also den sparsameren Einsatz von Materialien und Energie. „Das Bauen der Zukunft darf nicht allzu viel Abfall hinterlassen“, sagt die Bauingenieurin und kritisiert: „Die Recyclingquote bei Rohstoffen liegt bei 12,5 Prozent. Das ist eigentlich ein Armutszeugnis. Eine Industrienation wie Deutschland, die selbst kaum Ressourcen hat, kann sich das nicht leisten.“ Bei der Modernisierung des Wohnungsbestands müssten Abriss und Neubau die Ausnahme sein. Unter Berücksichtigung der bereits in den Gebäuden gebundene CO2, die sogenannte „graue Energie“, gelte die Faustregel: „Sanierung schlägt Neubau“.

Bisher habe Deutschland bei der Bestandssanierung allerdings nicht geglänzt. In den vergangenen zehn Jahren seien bundesweit zwar rund 340 Milliarden Euro investiert worden, trotzdem habe man gerade mal einen Durchschnittswert von 120 Kilowattstunden pro Quadratmeter und Jahr erreicht. Das entspricht der Note „D“ auf dem Energieausweis, ein Neubau liegt im Schnitt bei 70 Kilowattstunden pro Quadratmeter und Jahr. „Aus ökonomischer Sicht ist es eine Katastrophe, dass wir so viel investieren und doch nicht vorankommen“, ärgert sich die Professorin, die auch Mitglied im Club of Rome ist. Als eine Ursache nennt sie die Forderung nach immer mehr Dämmung. „Dämmleistung verringert sich mit der Dämmstärke. Ab 20 Zentimetern ist auch meine Kunst zu Ende, Dämmung an der Fassade zu befestigen“, sagt Messari-Becker und fordert ein Ende der Materialschlacht. Allein das Nutzerverhalten könne den Energieverbrauch bei einem unsanierten Haus um bis zu 50 Prozent reduzieren oder bei einem Energieeffizienzhaus um bis zu 40 Prozent steigern.

Außerdem bemängelt Messari-Becker, dass zwar der Energieverbrauch pro Quadratmeter Wohnfläche gesunken ist, dafür aber die genutzte Wohnfläche pro Person gestiegen ist. Das Ergebnis sei ein „Nullsummenspiel“. „Wir müssen Wohnungen lebensphasenorientiert belegen. Leerstand ist Leergut“, betont die Expertin für nachhaltige Stadtentwicklung. Die Politik könne dies zum Beispiel durch eine Förderung der Umzugskosten flankieren. Außerdem müsse der Staat auch bei seinen Gebäuden für eine effizientere Auslastung sorgen. Eine durchschnittliche Schule etwa sei nur 1200 von 8760 Stunden im Jahr geöffnet. „Wir müssen auch solche Bauten am Wochenende öffnen. Die Skandinavier machen das problemlos“, sagt Messari-Becker mit Blick auf den gewaltigen Flächenverbrauch. „Wir versiegeln in Deutschland täglich 62 Fußballfelder.“

Bei den Klimazielen streng zwischen den Sektoren Gebäude, Verkehr und Energie zu trennen, hält Messari-Becker ebenfalls für unsinnig. Dafür gebe es viel zu viele Wechselwirkungen zwischen den Bereichen, etwa beim Anwohnerverkehr oder der Energieversorgung der Gebäude. Zudem wirbt sie dafür, sich bei den Klimavorgaben nicht auf Einzelgebäudebetrachtungen zu versteifen, sondern eher ganze Quartiere in den Blick zu nehmen. „Dadurch haben Sie ein größeres Handlungsfeld, denn erst auf Quartiersebene kann man zum Beispiel ein Blockheizkraftwerk nutzen“, erläutert die Professorin. Auch Energiespeicher, die zukünftig bei „Dunkelflauten“ – also dem gleichzeitigen Auftreten von Schwachwind und Dunkelheit – immer wichtiger werden, müssen laut Messari-Becker auf Quartiersebene geplant werden. Neben dem Ausbau von Photovoltaik und Windkraft dürfe außerdem die Geothermie nicht vergessen werden, wobei sie hier eine klare Linie vertritt: „Wenn Wärmepumpe, dann aus dem Erdinneren. Eine Wärmepumpe auf Luftbasis kann kein unsaniertes Haus versorgen.“

Weiterhin fordert die Gebäudeexpertin endlich einen Durchbruch bei der Ausgestaltung von praktikablen Mieterstrom-Modellen, einen Sanierungsfahrplan und eine „Umbau-Ordnung“ sowie Hitzekarten für Großstädte. „Eine begrünte Fassade ist eigentlich genauso wichtig wie eine gedämmte Fassade“, sagt Messari-Becker angesichts des Klimawandels, der schon jetzt in den urbanen Zentren für erhebliche Temperatursteigerungen sorgt. Gleichzeitig müsse die Bundesrepublik aber auch ihre Bürokratie deutlich entschlacken. „Wir haben in Deutschland im Bausektor über 1000 Verordnungen und Normen. Die Niederlande liegen bei 150 und befinden sich trotzdem auf demselben Niveau“, bemängelt die Bauingenieurin.