Wo er auftaucht, gibt es Ärger. Doch Diether Dehm, inzwischen 75 Jahre alt und parteilos, stört das nicht. „Wir müssen streiten“, sagt er, „denn Streiten gehört zur Demokratie dazu“. Den Mund werde er sich nicht verbieten lassen – und gegenüber Versuchen der Einschüchterung sei er resistent. Da ist er wieder, der ewige Provokateur, Kulturmanager, erfolgreiche Musikunternehmer und wache Geist der politischen Linken in Niedersachsen. Diether Dehm sitzt als Ehrengast im altehrwürdigen „Hodler-Saal“ des hannoverschen Rathauses. Die 30 erschienenen Zuhörer hängen an seinen Lippen, widersprechen ihm später auch, sind aber sichtlich angetan, diesen Mann mal wieder dozieren zu sehen.

Das an sich ist schon eine Überraschung. Vor einem guten halben Jahr hatte es so ausgesehen, als würde Dehm frustriert in der Versenkung verschwinden und sich ganz dem Schreiben von Romanen und dem Liedermachen widmen. Seine bisherige Partei, die Linkspartei, wollte ihn nicht mehr haben. Ohnehin hatte er mit vielen Positionen, etwa zur Ablehnung der Gender-Sprache, zur kritischen Einschätzung der Migration und zum Verhältnis zu den Grünen, distanziert zur herrschenden Linie der Linkspartei gestanden. Dehms Nähe bezog sich viel stärker auf Sahra Wagenknecht, die Gründerin des nach ihr benannten „Bündnis Sahra Wagenknecht“ (BSW). Aber als das BSW ihren Aufbau startete, zu Beginn mit einer strengen Auswahl aller Beitrittskandidaten durch Wagenknecht und ihre Co-Vorsitzende Amira Mohamed Ali aus Oldenburg, stand Dehm wohl auf einer Liste derer, die nicht erwünscht waren. Weil er mit seinen Ansichten zu viel Porzellan zerschlagen könnte? Oder weil die anderen Angst vor seiner Strahlkraft hatten?

Nun, im „Hodler-Saal“ des Rathauses, sieht man Dehm doch inmitten von BSW-Funktionären. Die BSW-Fraktion im Rat der Stadt Hannover hat den prominenten Gast eingeladen – als Referenten für kulturpolitische Fragen, in der Einladung ist von einem „kulturpolitischen Ratschlag“ die Rede. Nun wäre es aber übertrieben, von einer „Entspannung“ im Verhältnis der BSW-Spitze zu Dehm zu reden. Wie der BSW-Ratsherr André Zingler erklärt, habe er „massiven Druck“ gespürt: „Uns wurde gesagt: Wenn wir Diether Dehm hier sprechen lassen, ist unsere Karriere beendet.“ Wer das gesagt hat, bleibt an dem Abend unausgesprochen. Aber es liegt ein Schatten über der Veranstaltung – angereichert auch durch die Frage, wie es überhaupt mit dem BSW weitergehen wird, sollte Wagenknecht irgendwann vielleicht die Parteiführung abgeben oder auch eine Umbenennung anstreben. Dem Politikjournal Rundblick liegt eine interne Mail aus dem BSW-Landesvorstand vor, in der den beiden BSW-Ratsherren erklärt wird, die Veranstaltung mit Dehm könne „der letzte Sargnagel für eure politische Zukunft im BSW sein“.

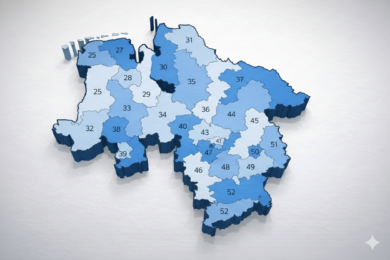

Dehm lässt sich von all dem wenig beeindrucken. Er bezeichnet sich selbst in dieser Runde als „geduldet“ und betont, er werde sich „von niemandem den Mund verbieten lassen“. Ziemlich bald dann landet der 75-Jährige bei seiner Kernbotschaft: Das „zerrissene Deutschland“ brauche eine „neue Verständigung“ und eine Offenheit und Toleranz gegenüber anderen Positionen. Dehm meint damit auch eine Neuorientierung der Linken, die „jeder Andersdenkenden zum verkappten Nazi erklärt“. Dehm meint damit eine Annäherung des BSW an die AfD, und seine These lautet: „Das BSW ist deshalb nicht in den Bundestag gekommen, weil die Parteiführung ein falsches Verhältnis zur AfD vorgegeben hat.“ Konkret meint er, dass es „an den Stammtischen“ viele Menschen gegeben habe, die in ihrer Kritik an der ungeregelten Migration, an der Aufrüstung und an der fehlenden Verständigung mit Russland die Hoffnung auf eine Kooperation von Sahra Wagenknecht und Alice Weidel gesetzt hätten. Diese Zuversicht sei plötzlich in sich zusammengefallen, als Wagenknecht sich klar gegen jegliche Zusammenarbeit mit der AfD ausgesprochen hatte. Bei der Bundestagswahl war das BSW mit 4,98 Prozent knapp an der Fünfprozenthürde gescheitert, in Niedersachsen hatte die Partei nur 3,8 Prozent erzielt.

Wie steht es nun um das, was Dehm hier vorträgt und das von Kritikern immer wieder als „Querfront“ bezeichnet wird? Das Linken-Urgestein fügt noch hinzu: „Wenn Oskar Lafontaine und Tino Chrupalla gemeinsam auf einer Veranstaltung vor dem Brandenburger Tor auftreten, begleitet vom Auftritt guter Musiker, dann werden mehr als 100.000 Menschen kommen. Dann wackelt die Republik.“ Es wirkt eher etwas pflichtschuldig, als der Einladende des Abends, BSW-Fraktionssprecher Dirk Machentanz, sich zu einer Klarstellung gefordert sieht: „Wir, die BSW-Ratsfraktion, teilen an dieser Stelle die Meinung von Diether Dehm ganz und gar nicht.“ Dehm hingegen beschreibt die gegenwärtige Lage als „dramatisch“. Natürlich, betont er, gebe es in der AfD „viele unappetitliche Gestalten“, das habe er selbst in seiner Zeit als Bundestagsabgeordneter im Parlament erlebt. Aber die Zeiten seien schlimm, Europa stehe „kurz vor einem Dritten Weltkrieg“. In dieser Lage sei es nötig, die Kräfte zu bündeln, Gegensätze zu überwinden und eine Kooperation zu suchen.

Der Abend der BSW-Ratsfraktion kreist dann nicht nur um diese Frage. Tatsächlich gibt Dehm, der erfahrene und durchaus erfolgreiche Wahlkämpfer, den Hannoveranern einige Tipps für Veranstaltungen und kulturpolitische Ziele. Das betrifft etwa die Wertschätzung und Pflege bestimmter Einrichtungen, die für Politiker der Linken wichtig sind – etwa die Freizeitheime. Gerade an das in Linden, das in den siebziger Jahren unter Egon Kuhn für den linken Flügel der SPD wichtig war, müsse viel stärker erinnert werden. Die Freizeitheime seien „das Liebreizendste, das Hannover hat“. Dann könne man an einige große Namen der Stadt erinnern – und zwar nicht an die Geburtshäuser, sondern an die Stationen ihrer Schaffenskraft, an Schulen, Ausbildungs- und Wirkungsstätten. Dabei erwähnt Dehm den Scorpions-Sänger Klaus Meine, den Journalisten Rudolf Augstein und den Kabarettisten Dietrich Kittner. Die Orte von deren Geburt seien weniger eindrucksvoll („Wer hat schon bei seiner Geburt Bedeutendes getan?“), wichtiger seien Stationen des weiteren Berufsweges. Dabei, sagt Dehm, argumentiere er streng marxistisch und materialistisch – der Mensch werde geprägt durch sein Verhältnis zu den Dingen, durch seine Arbeit an den Werkstoffen. Auch Gerhard Schröder, den Altkanzler, würde Dehm in diese Ehrungen einbeziehen.

Tatsächlich denkt das BSW in der Landeshauptstadt Hannover in diese Richtung. Die Erinnerungskultur wird bei den Akteuren groß geschrieben, und ein Projekt wird in der Veranstaltung näher erläutert. Es geht um einen Ehrenfriedhof an der Nordseite des Maschsees, wo die Grabstätten von 386 Kriegsgefangenen und KZ-Häftlingen liegen, darunter von 154 sowjetrussischen Soldaten. Dort steht ein Mahnmal, das zunächst noch von einem Sowjetstern mit Hammer und Sichel gekrönt wurde. 1952 habe die Stadt Hannover diesen Stern entfernt. Das BSW unterstützt nun die Initiative des Bildhauers Steffen Friedrich, der eine Nachbildung geschaffen hat und diese dort gern wieder anbringen würde. In dieser Frage sind sich die Teilnehmer der BSW-Veranstaltung einig – die Forderung wird mit freundlichem Beifall quittiert.