Es vergeht quasi keine Woche ohne alarmierend klingende Botschaften aus den Krankenhäusern. Deren Defizit, meinte kürzlich der niedersächsische Gesundheitsminister Andreas Philippi, werde sich vermutlich in diesem Jahr gegenüber 2022 verdoppeln – auf 532 Millionen Euro. Der Sinn solcher Aussagen ist dann meistens gleich: Es wird die Erwartung an Bundesminister Karl Lauterbach gerichtet, er möge die Kliniken retten. Mit einem „Schutzschirm“, mit einem Sonder-Kreditprogramm? Oder gar mit einem Krankenhausgesetz, das die Bedingungen für die Häuser wesentlich verbessert? Und ist nun das Land gefragt, oder der Bund – oder beide?

Vieles ist gerade in der Diskussion. Das Land Niedersachsen hat noch zu Zeiten der Großen Koalition ein neues Krankenhausgesetz beschlossen, eine der großen Leistungen des damaligen Bündnisses aus SPD und CDU. Auf Bundesebene wird ein ähnliches Gesetz, das eigentlich ganz gut zu den niedersächsischen Regeln passt, von Minister Lauterbach vorbereitet. Aus einigen Ländern kommt aber massiver Widerstand, vor allem deshalb, weil der Bund in die Klinik-Planung eingreift, und die ist nun mal Ländersache.

Bei genauerer Betrachtung indes muss man das einschränken. Das Verhexte an der Gesundheitspolitik in Deutschland ist nämlich, dass es ein unübersichtliches Gewirr von Akteuren gibt, die teilweise zuständig sind oder sich wenigstens berufen fühlen. Da sind die Kommunen, die neben Klinik-Konzernen oft die Träger von Kliniken sind. Da sind die Länder, die für Investitionen zuständig sind, und die Krankenkassen, die die Leistungen bezahlen müssen. Schließlich noch der Bund, der die wesentlichen gesetzlichen Regelungen zu treffen hat. Hier ein paar Hinweise zur näheren Betrachtung:

Die Misere: Bis 2005 gab es die Tages-Pauschalen, die Krankenhäuser kassierten für jeden Tag, den ein Patient versorgt wurde. Seither gibt es die Fall-Pauschalen, die für jede Behandlung spezifische Kostenerstattungen vorsehen. Der Effekt war, dass die Kliniken um viele und vor allem teure Behandlungen bemüht waren – der Verdacht entstand, Kliniken würden die Menschen aus Eigeninteresse zu unnötigen Eingriffen überreden. Die Kosten der Krankenhäuser stiegen – und zwar bis 2016. Danach, so heißt es, sei das System ausgereizt gewesen und an Grenzen geraten. Die Behandlungszahlen gingen zurück, die Defizite der Kliniken stiegen, Corona verstärkte diese Effekte noch. Für Vorhaltekosten, wie sie etwa zur Bewältigung einer drohenden Epidemie nötig sind, sah das System keine Finanzierung vor.

Die mangelnde Flexibilität: In Niedersachsen galt bisher die Regel: Eine Klinik, die einmal im Krankenhausplan enthalten ist und damit Leistungen über die Kassen abrechnen kann, bleibt auch im System. Es gibt dann kreative Lösungen zur Rettung des Hauses über neue Angebote und Leistungen. Aber ein unwirtschaftliches Haus auszuschließen, das kam nicht in Betracht. Die Klinik in Clausthal-Zellerfeld etwa blieb so jahrelang, obwohl geschlossen, im Plan enthalten. In Wittingen (Kreis Gifhorn) blieb ein Krankenhaus mit nur 35 Betten geschützt. Mit dem 2021 beschlossenen neuen Krankenhausgesetz des Landes ändert sich das nun, erstmals kann das Land auch den Geldhahn zudrehen.

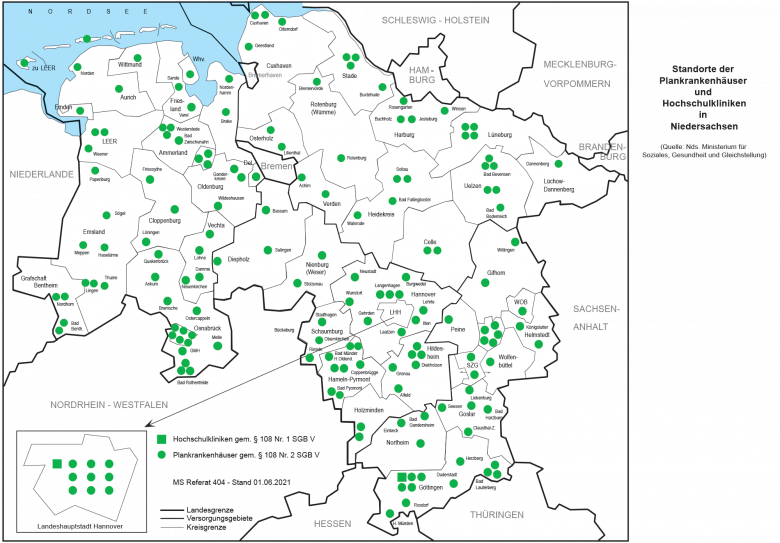

Ein Grundproblem hat sich über Jahre aber angestaut, auch wenn immer wieder kleine und ineffektive Kliniken geschlossen haben: Rund 165 Krankenhäuser gibt es in Niedersachsen, darunter sind rund hundert recht kleine, die bisher nicht angetastet wurden. Viele von ihnen haben kein ausreichendes und routiniertes Personal, die Patienten gut zu versorgen. Vor allem in den Kreisen Schaumburg, Hameln, Göttingen, Uelzen, Osnabrück und Ammerland gibt es recht viele Krankenhäuser. Die vielen Standorte binden Personal, das in modernen, zentraleren Häusern weitaus effektiver eingesetzt werden könnte. Das Land, eigentlich für Klinikplanung zuständig, verzichtete bisher weitgehend auf Eingriffe und Steuerung. Nun hätte es dazu die Mittel, das neue Gesetz müsste nur entschlossen angewendet werden.

Die Steuerung des Landes: Im neuen Landesgesetz wird Niedersachsen in acht Gesundheitsregionen eingeteilt, je Region soll es einen Maximalversorger geben (ein großes Krankenhaus), einen Schwerpunktversorger und mehrere Grundversorger. Grundversorger sollen für die Notaufnahme und schnelle Eingriffe nötig sein – und schnell für jedermann erreichbar sein. Für schwierigere Operationen sind dann Schwerpunkthäuser gedacht, die auch weiter entfernt liegen können. Die Zuordnung der Kreise zu einer der acht Regionen hat Auswirkungen darauf, wie die Bestandschancen der Kliniken sind.

Das Landesgesetz sieht auch vor, dass kleine Krankenhäuser, die geschlossen werden müssen, in „Regionale Gesundheitszentren“ umgewandelt werden dürfen. Das sind Ärztehäuser, in denen es auch für schnelle Eingriffe einige Betten zum stationären Aufenthalt geben soll. Für dieses Modell soll es auch eine Finanzierung geben. Eine Verordnung, die das Gesetz umsetzen und den Reformprozess in Gang bringen kann, ist im Sozialministerium seit Monaten in Vorbereitung. Sie ist aber noch nicht erlassen worden – vermutlich auch, weil parallel auf Bundesebene an einem Gesetz gearbeitet wird. Oder deshalb, weil man sich an das konfliktreiche Thema nicht herantraut? Am Ende eines Planungsprozesses müsste wohl die Frage beantwortet werden, wie viele der 165 Kliniken noch Bestand haben können – vielleicht 150, oder 120 – oder nur noch 100?

Die Steuerungsversuche des Bundes: Bundesminister Lauterbach greift die drei Versorgungsstufen, die im niedersächsischen Landesgesetz stehen, für seinen Gesetzentwurf auf. Er geht aber noch weiter und ergänzt das mit einer Idee, die der NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann in sein Landesgesetz geschrieben hat: Es gibt „Leistungsgruppen“, die ein Krankenhaus sicherstellen muss, wenn es weiterhin im Krankenhausplan bleiben und in eine der drei Versorgungsstufen eingruppiert werden soll. Die Idee des Bundesgesetzes ist nun diese: Künftig muss sich jede Klinik um mehrere „Leistungsgruppen“ bei der jeweiligen Landesregierung bewerben. Das können Fachklinik-Angebote sein oder auch die Grundversorgung in einer Region, in der es sonst keine Krankenhäuser gibt. Die Regierung entscheidet dann, welches Haus einen Zuschlag bekommt und welches nicht – und am Ende wird dann auch klar, welche Klinik weiter bestehen kann und welche wohl wird schließen müssen.

Wenn eine Klinik nach dieser Ausschreibung vom Land den Zuschlag für ausreichend viele Leistungsgruppen erhält und als Standort gesichert ist, soll die Vergütung durch das Budget der Kassen zu 40 Prozent für die Vorhaltekosten geschehen (also dafür, dass die Klinik überhaupt Angebote aufrecht erhält), 60 Prozent sollen nach den einzelnen medizinischen Leistungen abgerechnet werden, das wäre dann abhängig von der tatsächlichen Belegung. Da es künftig einen hohen Sockel an finanzierten Vorhaltekosten geben soll, allerdings nur dann, wenn das Krankenhaus grundsätzlich mit einem notwendigen Leistungsspektrum ausgestattet ist, endet der mit den 2005 eingeführten Fallpauschalen verknüpfte Effekt – die Kliniken sind nicht mehr gezwungen, möglichst viele Menschen für möglichst teure Eingriffe zu operieren. Das klingt nun sehr vernünftig, dürfte aber nicht ohne bürokratischen Aufwand, ohne politische Einflüsse und Gezerre um die Standorte verbunden sein.

In jedem Ort mit einer Klinik, die nicht mehr wirtschaftlich ist, gibt es vermutlich engagierte Kommunalpolitiker, die zum Kampf um ihr Krankenhaus entschlossen sind. Unpopuläre Entscheidungen müssten dann getroffen werden. Aktuell flammt gerade die Debatte in Norden (Kreis Aurich) auf. Geplant ist in Ostfriesland eine neue Zentralklinik in Georgsheil, die die Kliniken in Norden, Aurich und Emden ersetzen soll. Doch in Norden fehlen jetzt bereits so viele Pfleger, weshalb der Kreis das Krankenhaus schon früher schließen möchte. Das führt zu Aufruhr in Norden und Kritiker äußern die Befürchtung, der Weg zum Krankenhaus in Aurich werde länger als 30 Minuten dauern – da ja die neue Klinik in Georgsheil noch nicht gebaut ist. Solche Diskussionen werden dann meistens überaus emotional geführt.

Unterschiedliches Echo auf Lauterbach: Die Krankenkassen drängen seit langem auf eine Reform der Kliniklandschaft. Denn der Mangel an Pflegekräften und Ärzten hängt aus ihrer Sicht auch damit zusammen, dass es zu viele kleine Kliniken gibt und sich die Fachkräfte auf zu viele Standorte verteilen. Eine Reform, wie sie in Niedersachsen ins Gesetz kam und auf Bundesebene diskutiert wird, könne da Abhilfe schaffen. Dirk Engelmann, Leiter der Landesvertretung der Techniker-Krankenkasse, ermutigt Niedersachsens Gesundheitsminister Andreas Philippi und den Landtag: „Das sind gute Reformansätze. Das Land sollte sein Gesetz entschlossen umsetzen und die Pläne des Bundesgesundheitsministers unterstützen.“

Die Krankenhausgesellschaft, in der alle bisherigen Klinikbetreiber organisiert sind, hat wiederholt Bedenken gegen die Lauterbach-Konzepte geäußert, und Vorbehalte gibt es auch bei den Kommunalverbänden. Das nächste Problem sind die nötigen Investitionen. Damit genügend Schwerpunkt- und Maximalversorger in jeder der acht Gesundheitsregionen vorhanden sind, werden neue zentrale Kliniken geplant, und zwar in Ostfriesland (Georgsheil), in Diepholz und im Heidekreis. Die bisherigen Mittel im Etat des Landes für Klinik-Investitionen reichen für alle diese Großvorhaben allerdings nicht aus. Die Kommunen fordern deshalb seit langem, nötig sei eine erhebliche Aufstockung der Mittel, möglichst in einem Sondervermögen.