Oliver Junk gehört nicht zu der Sorte CDU-Politiker, die man als besonders konservativ oder gar rückständig bezeichnen würde. Seinen ersten Sieg bei der Wahl zum Oberbürgermeister der Stadt Goslar im Jahr 2011 erzielte er mit intensiver Nutzung von sozialen Medien. Auch sonst gilt sein Führungsstil als „modern“, und er hat es immer wieder geschafft, mit zugespitzten Thesen auch politische Debatten zu befeuern. Bis in die Gegenwart.

Zwar ist Junk vor anderthalb Jahren bei der OB-Wahl in seiner Heimatstadt abgewählt worden, jetzt aber macht er als Jurist und Verwaltungswissenschaftler wieder von sich reden. Der 47-Jährige arbeitet gerade an einem Aufsatz über die Verwendung der Gender-Sprache in den Behörden – und er ist dabei, wie er dem Politikjournal Rundblick mitteilte, auf einen besonderen Umstand gestoßen: Es gibt bisher noch gar nicht so viele wissenschaftliche Veröffentlichungen zu diesem Thema, und auch Gerichtsurteile sind eher spärlich. Die spannende Frage also, wer befugt ist, die deutsche Sprache zu bestimmen oder wenigstens in Teilen zu regeln, wird von Forschern und staatlichen Repräsentanten nicht sehr engagiert diskutiert.

In der Öffentlichkeit hingegen ist das ein Reizthema, wie den Leserbriefspalten von Zeitungen zu entnehmen ist. Junk wagt sich nun mit einer Detailfrage vor: Sind Städte wie Hannover, Wolfsburg, Lübeck oder Hamburg befugt, in eigener Regelkompetenz für ihre Verwaltung die Gender-Sprache vorzuschreiben – bis hin zu der Frage, ob Begriffe mit Sonderzeichen versehen werden müssen, damit die Ansprache an Frauen, Männer und andere gleichermaßen gelingt?

Bevor Junk das beantwortet, beleuchtet er die näheren Umstände. Die Grundlage für die deutsche Rechtschreibung liefert das amtliche Regelwerk, das vom „Rat für deutsche Rechtschreibung“ herausgegeben wird – übrigens nicht nur mit Bezug auf die Bundesrepublik, sondern auch auf Österreich, die Schweiz und andere deutschsprachige Länder und Regionen. 1999 hat das Bundesinnenministerium entschieden, diese Empfehlungen als Normensprache verbindlich zu machen. Der Duden hatte bis 1996 das Monopol, verlor es dann aber.

Dass der „Rat für deutsche Rechtschreibung“ die Sonderzeichen wie Sterne, Doppelpunkte, Quer- oder Unterstriche in der Mitte eines Wortes nicht übernommen hat, interpretiert Junk als ein Verbot: Diese Zeichen seien eben in der deutschen Amtssprache nicht erlaubt. Immerhin hat der Bundestag bisher darauf verzichtet, per Gesetz den Sprachgebrauch festzuschreiben – obwohl das, wie Junk meint, grundsätzlich schon möglich wäre. Können nun aber die Kommunen einspringen mit Berufung auf ihr Recht, wegen der im Grundgesetz garantierten kommunalen Selbstverwaltung eigene Regeln treffen zu können?

Für Junk ist die Antwort eindeutig: Nein. Zwar sieht Artikel 28 des Grundgesetzes vor, dass sich die Kommunen „mit allen Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft“ befassen dürfen. Das ist aber für den ehemaligen Goslarer OB nicht nur eine Grundlage für die Legitimation, sondern gleichzeitig eine Schranke. Niemand könne daraus ableiten, dass eine Kommune das Ob und das Wie der Rechtschreibung in geschlechtergerechter Schreibweise festschreiben dürfe. Mit der „örtlichen Gemeinschaft“ sei eben keine Allzuständigkeit für sämtliche Fragen gemeint, die auf höherer Ebene nicht eindeutig festgelegt sind.

Was die Verwendung der Gender-Sprache angeht, fehle eben der Bezug zu den Besonderheiten der jeweiligen Kommune, die Schreibweise sei als Kommunikationsmittel eben etwas, das weit über die engen kommunalen Grenzen hinausweise. Zwar könnten sich die Kommunen mit dem Thema befassen, dazu Resolutionen und Stellungnahmen verfassen. Aber auch dies müsse stets „in spezifischer Frage ortsbezogen“ sein. Es selbst zu regeln, ginge noch einen Schritt weiter – und das sei eben nicht gestattet, betont Junk.

„Der*die Leiter*in bezeichnet eine*n geeignete*n Mitarbeiter*in, der*die ihn*sie bei Abwesenheit vertritt.“

Nun ist der Rat für deutsche Rechtschreibung nach Ansicht von Junk schon viel weiter, als viele Gender-Anhänger meinten. Das Gremium habe Alternativen zum generischen Maskulin („Lehrer“ als Begriff für männliche wie weibliche Pädagogen) erwähnt. Man könne „Lehrerinnen und Lehrer“ schreiben, oder auch „Lehrkräfte“. Nur was die Sonderzeichen in der Mitte von Wörtern angeht, habe dieser Rat sich klar dagegen positioniert. Das seien nämlich Eingriffe in die Bildung der Wörter, in die Grammatik und Orthographie. Man könne das Ergebnis dann oft nicht lesen, nicht vorlesen, nicht übersetzen – und es sei auch nicht eindeutig und rechtssicher. Wenn man diese Formen verwende, verliere die Schreibweise an Klarheit und Verständlichkeit. Junk nennt hier einen Beispielsatz: „Der*die Leiter*in bezeichnet eine*n geeignete*n Mitarbeiter*in, der*die ihn*sie bei Abwesenheit vertritt.“

Junk meint, zum einen habe sich der Rat für deutsche Rechtschreibung klar positioniert. Eine „Regelungslücke“ auf nationaler Ebene gebe es deshalb gar nicht – damit auch keinen Freiraum für Länder und Kommunen. In den Rat- und Kreishäusern gebe es eine Verpflichtung zu einem verständlichen und rechtssicheren Gebrauch der Amts- und Verwaltungssprache. Wenn aber Genderzeichen verwendet werden, führe dies „zu einer erheblichen Beeinträchtigung der Lesbarkeit und der Aussprechbarkeit – und zu grammatisch falschen Strukturen“.

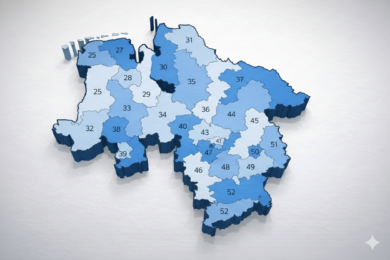

Interessant sind die Junk-Äußerungen auch mit Blick auf eine am 23. März getroffene Entscheidung des niedersächsischen Landtags. Mit rot-grüner Mehrheit wurde eine Entschließung zur Gleichstellungspolitik angenommen, in der es heißt, dass die „geschlechtergerechte Sprache in allen Rechts- und Verwaltungsvorschriften angewendet werden muss“. Dieser Aufforderung könnte man indes auch genügen, wenn die jetzt schon bestehende bundesweite Vorgabe, etwa „Lehrerinnen und Lehrer“ zu schreiben, umgesetzt wird. Allerdings heißt es in dem Landtagsbeschluss ergänzend, auch die nicht-binäre Geschlechteridentität „soll“ berücksichtigt werden. Dieser zweite Punkt wäre in der Praxis wohl nur mit einem Genderstern oder ähnlichen Sonderzeichen zu erfüllen – ein Schritt, der laut Junk vom zuständigen Rat für deutsche Rechtschreibung gar nicht zugelassen ist. Mit anderen Worten: Es gibt große Zweifel, ob ein Teil der Landtagsentschließung überhaupt rechtmäßig umgesetzt werden kann. Ein dazu passender Gesetzentwurf, den Sozialminister Andreas Philippi (SPD) demnächst dem Landtag vorlegen will, dürfte daher besonders spannend zu lesen sein.