Das erste Gutachten zum Nachtflugverkehr am Flughafen Hannover-Langenhagen ist da. Doch es hat nicht das bewirkt, was man sich im Wirtschaftsministerium davon erhofft hatte: Anstatt Ruhe in das Streitthema zu bringen, gibt es neue Aufregung. Bürgerinitiativen stellen zentrale Aussagen der Untersuchung offen infrage, kommunale Vertreter äußern sich enttäuscht – und selbst in der wissenschaftlichen Begleitung wird deutlich: Die Frage, wie viel Schlaf ein Flughafen kosten darf, ist alles andere als abschließend geklärt.

Den Auftrag für das Gutachten hatte das Ministerium auf Grundlage eines Landtagsbeschlusses an die Hamburger Kanzlei GvW (Graf von Westphalen) vergeben – in Zusammenarbeit mit dem Ingenieurbüro Accon aus Greifenberg und dem Schlafmedizinischen Zentrum der Charité in Berlin. Die Gutachter arbeiteten mit Flugbewegungsdaten des Jahres 2019, also dem letzten Normaljahr vor der Corona-Delle, ergänzt um Prognosen für 2030. Analysiert wurde, wie laut es zwischen 22 und 6 Uhr rund um den Flughafen ist – und wie viele Menschen davon betroffen sein werden.

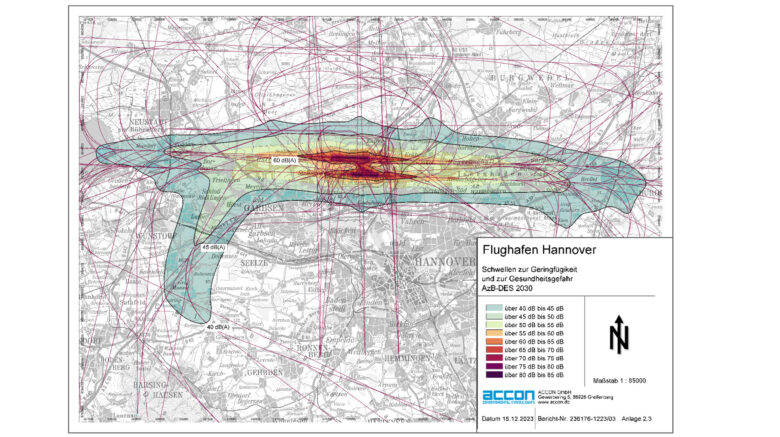

Das Ergebnis: In der sogenannten Nachtschutzzone leben derzeit fast 24.000 Menschen. Bis zum Jahr 2030 werden es mehr als 25.000 sein – darunter etwa 2400, die regelmäßig einem Dauerschallpegel von mehr als 60 dB(A) ausgesetzt wären. Das ist jene Schwelle, bei der Verwaltungsgerichte eine Gesundheitsgefahr anerkennen, und ab der der Lärm nach wissenschaftlichen Maßstäben nicht mehr als zumutbar gilt. Zählt man nicht nur die engere Nachtschutzzone, sondern auch die weiter gefassten Lärmzonen mit niedrigeren Schwellenwerten dazu, liegt die Zahl der von Lärm betroffenen Anwohner (ab 40 dB(A)) sogar bei bis zu 147.000.

Zur Einordnung: 40 dB(A) entsprechen etwa dem Pegel in einer ruhigen Wohnstraße bei Nacht oder dem Flüstern in ein bis zwei Metern Abstand. 55 dB(A) liegen in etwa auf dem Niveau eines normalen Gesprächs oder leiser Hintergrundmusik. 60 dB(A) erreichen bereits die Lautstärke eines Staubsaugers in Zimmernähe. Ein einzelner nächtlicher Überflug – selbst bei modernen Maschinen – erzeugt in direkter Einflugschneise Werte deutlich darüber, mit Spitzenpegeln von 70 bis 80 dB(A) in Bodennähe. Entscheidend ist dabei nicht nur der Spitzenwert, sondern die Häufung solcher Ereignisse in der sensiblen Schlafphase.

Die rechtliche Bewertung stammt von Prof. Ulrich Hösch, einem bundesweit renommierten Luftverkehrsjuristen. Seine Position ist klar: Am Flughafen Hannover-Langenhagen geht beim Nachtflugverkehr alles mit rechten Dingen zu. „Gesundheitsgefahr besteht bei einer Belastung von 60 dB(A). Dafür gibt es eine Reihe von Urteilen, die über alle Verkehrsbereiche hinweggehen“, erläutere Hösch. Die Berücksichtigung niedrigerer Werte sei rechtlich nicht geboten: „Solange diese Werte so im Gesetz stehen, sind sie für die Bewertung maßgeblich.“ Die nächtliche Lärmbelastung bewege sich, so Hösch, „im Rahmen dessen, was genehmigt ist“. Anders gesagt: Der Flughafen darf nachts fliegen, weil er es darf.

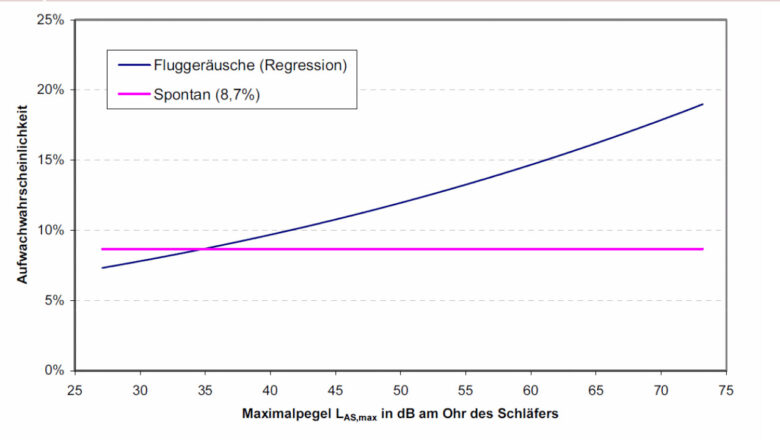

Im Mittelpunkt der lärmmedizinischen Bewertung stehen die sogenannten Aufwachreaktionen, die durch äußere Reize wie Lärm ausgelöst werden können. Sie gelten als besonders empfindlicher Indikator für die gesundheitlichen Folgen nächtlicher Geräuschbelastung. „Schall hat Konsequenzen“, betonte Prof. Thomas Penzel vom Schlafmedizinischen Zentrum der Charité gleich zu Beginn seiner Ausführungen. Markus Petz, Geschäftsführer des Ingenieurbüros Accon, erklärte: „Der Mensch hat im Schnitt 24 spontane Aufwachreaktionen pro Nacht – ganz ohne äußere Ursache.“ Diese physiologischen Reaktionen gehören zum normalen Schlafverlauf. Durch nächtlichen Fluglärm steigt jedoch die Wahrscheinlichkeit, dass es zu weiteren Aufwachreaktionen kommt. Besonders relevant sei dies bei Werten oberhalb von 40 dB(A). Die Gutachter prognostizieren für das Jahr 2030 rund 46.100 stark schlafgestörte Personen in der Region rund um den Flughafen Hannover, bezogen auf diese Schwelle.

„Meistens sind die Aufwachreaktionen so kurz, dass man danach weiterschläft“, erläuterte Penzel. Dennoch werde der Schlaf fragmentiert, was sich negativ auf Erholung und Gesundheit auswirken könne. Kritisch sei vor allem die emotionale Verarbeitung: „Wenn man sich ärgert, dauert das Aufwachen so lange, dass man sich daran erinnert.“ In der Zone mit einem Dauerschallpegel von 60 dB(A) steige das Risiko für zusätzliche Aufwachreaktionen im Schnitt um acht Prozent: „Wenn hundert Flugzeuge drüber fliegen, dann wacht man acht Mal zusätzlich auf.“ Laut dem Charité-Mediziner hängt die Wahrnehmung solcher Geräusche stark von ihrer subjektiven Bewertung ab: „Menschen, die negativ gegenüber dem Flughafen eingestellt sind, wachen eher auf.“ Das Gehirn reagiere anders auf Geräusche, die als nützlich empfunden würden – etwa einen Müllwagen – als auf Fluglärm ohne erkennbaren persönlichen Vorteil.

Wie belastend solche nächtlichen Störungen empfunden werden, schilderte Holger Zenz von der Interessengemeinschaft Lärmschutz Südbahn: „An die Male, die ich durch Fluglärm aufwache, kann ich mich gut erinnern.“ Diese Reaktionen unterschieden sich deutlich von natürlichen Aufwachvorgängen. „Da ist der Adrenalinausstoß sehr hoch, die Schlafqualität im Anschluss miserabel.“ Eine andere Perspektive brachte Andreas Eilers, Vorsitzender der Initiative „Pro-Hannover Airport“, in die Diskussion ein. Er sagte: „Ich wohne direkt in der Einflugschneise und wache nachts nicht auf.“

Politisch wird das Gutachten vor allem von den Grünen in Zweifel gezogen. Stephan Christ, verkehrspolitischer Sprecher der Landtagsfraktion, erklärte: „Ein Weiter-So aus rein betriebswirtschaftlichen Interessen, wie vom Gutachten suggeriert, kann nicht die Lösung sein.“ Das Gutachten lasse neue Erkenntnisse der Lärmwirkungsforschung außer Acht. Seine Fraktionskollegin Djenabou Diallo-Hartmann warnte: „Für die Akzeptanz des Flughafens muss der Betrieb so gestaltet werden, dass Anwohner bestmöglich geschützt werden – auch unterhalb der gesetzlichen Grenzwerte.“ Die aktuelle Nachtflugregelung läuft Ende 2029 aus. Dann müsse neu verhandelt werden.

Anders sieht es die Wirtschaft. Die Unternehmerverbände Niedersachsen (UVN) verteidigten die Nachtflüge als betriebliche Notwendigkeit. UVN-Hauptgeschäftsführer Benedikt Hüppe erklärte: „Der Flughafen Hannover ist ein wichtiger Standortfaktor für die niedersächsische Wirtschaft. Er verbindet Unternehmen und Beschäftigte mit Kunden, Partnern und Märkten in ganz Europa.“ Gerade für internationale Fachkräfte, Logistik und Urlaubsverkehr sei eine „verlässliche, direkte und flexible Anbindung essenziell“. Und weiter: „Wer Wettbewerbsfähigkeit und Wertschöpfung will, muss Mobilität ermöglichen – und dafür braucht Niedersachsen einen starken Flughafen mit Planungssicherheit und betrieblicher Flexibilität.“ Zahlen belegen diese Bedeutung: 2024 nutzten rund 5,2 Millionen Passagiere den Flughafen Hannover, es gab fast 65.000 Starts und Landungen sowie fast 28.000 Tonnen Luftfracht. Tendenz steigend. Die wirtschaftliche Gesamtwirkung wurde zuletzt auf rund drei Milliarden Euro geschätzt – über 10.000 Arbeitsplätze hängen direkt oder indirekt an dem Standort. Insbesondere Tourismusflüge in Richtung Südeuropa starten häufig in den frühen Morgenstunden.

Staatssekretär Matthias Wunderling-Weilbier zeigte sich offen für Kritik: „Es ist ja nicht so, dass wir hier das Neue Testament verfasst haben. Wir haben eine Grundlage geschaffen, auf der wir Dinge diskutieren können.“ Gleichzeitig verteidigte er das Verfahren: „Wenn Sie methodische Hinweise haben, dann teilen Sie uns das mit – wir werden das prüfen.“ Das Land plant in einem zweiten Schritt ein Gutachten zu den wirtschaftlichen Effekten des Nachtflugs. Im dritten Schritt soll ein strukturierter Dialog mit Kommunen, Betroffenen und dem Flughafenbetreiber stattfinden. Das Ziel sind Verbesserungen für die Fluglärmbetroffenen – „ohne die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit des Flughafens zu gefährden“.