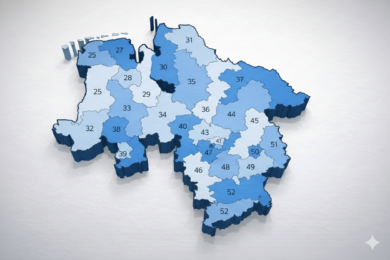

Zwei Ermittler der Ermittlungsgruppe Wohnungseinbruchsdiebstahl suchen auf der Karte von Hannover nach geografischen Verbindungen zwischen Einbrüchen. Foto: Christian[/caption]

Zwei Ermittler der Ermittlungsgruppe Wohnungseinbruchsdiebstahl suchen auf der Karte von Hannover nach geografischen Verbindungen zwischen Einbrüchen. Foto: Christian[/caption]

Die Bündelung der Ergebnisse hat sich bewährt

Schwarz ist Leiterin der Ermittlungsgruppe Einbruch, die im Erdgeschoss der Polizeiinspektion Ost ihr Zentrum hat. Seit Februar 2014 leiten alle Kommissariate in Hannover-Stadt und Laatzen sowie der Kriminaldauerdienst ihre ersten Erkenntnisse zu einem Einbruch direkt hierher. 19 Beamte umfasst das Team, alle haben sich schon zuvor jahrelang mit Einbrüchen beschäftigt. Sie übernehmen die weitere Ermittlung, vergleichen die Taten und können so Muster erkennen, die die Suche nach den Tätern erleichtern. „Die Bündelung der Informationen in einer Ermittlungsgruppe hat sich klar bewährt“, sagt Markus Häckl, zum Zeitpunkt des Interviews als Leiter des Kriminalermittlungsdienstes in der Inspektion und damit auch für die Ermittlungsgruppe eingesetzt. Vor der Gründung standen die mit den Wohnungseinbrüchen befassten Ermittler zwar auch in engem Kontakt. „Aber es ist viel leichter, sich zusammensetzen zu können und Fälle gemeinsam zu besprechen und zu vergleichen“, sagt Schwarz. Auch in anderen Polizeidirektionen im Land gibt es Ermittlungsgruppen für den Wohnungseinbruch. Einige werden nur für einen bestimmten Fall gegründet, andere operieren ein paar Jahre und werden dann wieder aufgelöst. 22 Gruppen gibt es derzeit in den fünf Direktionen, die kein Enddatum haben. [caption id="attachment_29660" align="alignnone" width="780"] Das beliebteste Werkzeug bei Einbrechern: Der Schraubendreher. Mithilfe einer speziellen Plastikmasse kann die Polizei Abdrücke eines Schraubenziehers festhalten. Wird dann bei einem Tatverdächtigen ein Schraubenzieher gefunden, der in den Abdruck passt, gibt es ein Beweismittel. Foto: Christian[/caption]

Doch was die anderen von der Ermittlungsgruppe in Hannover unterscheidet, sind die beiden Analystinnen. Jessica Niemetz ist eine von ihnen. Während sich die Kollegen wie Lutz Fischer mit den Fällen selbst befassen – Tatorte besuchen, Nachbarn befragen, Spuren auswerten, Informationspakete für die Kommissariate zusammenstellen – behalten Niemetz und ihre Kollegin das große Ganze im Blick. Sie gleichen die Fälle mit anderen aus Niedersachsen und angrenzenden Bundesländern ab, suchen nach Gemeinsamkeiten, beraten die Kollegen. Das gibt der Gruppe unter anderem auch die Möglichkeit, bundesweit operierende Banden zu entdecken. „Wir verstehen uns als Zusatzservice für die Sachbearbeiter“, sagt Niemetz bescheiden. Doch es ist ein Service, um den die Gruppe in Ermittlerkreisen beneidet wird.

[caption id="attachment_29663" align="alignnone" width="439"]

Das beliebteste Werkzeug bei Einbrechern: Der Schraubendreher. Mithilfe einer speziellen Plastikmasse kann die Polizei Abdrücke eines Schraubenziehers festhalten. Wird dann bei einem Tatverdächtigen ein Schraubenzieher gefunden, der in den Abdruck passt, gibt es ein Beweismittel. Foto: Christian[/caption]

Doch was die anderen von der Ermittlungsgruppe in Hannover unterscheidet, sind die beiden Analystinnen. Jessica Niemetz ist eine von ihnen. Während sich die Kollegen wie Lutz Fischer mit den Fällen selbst befassen – Tatorte besuchen, Nachbarn befragen, Spuren auswerten, Informationspakete für die Kommissariate zusammenstellen – behalten Niemetz und ihre Kollegin das große Ganze im Blick. Sie gleichen die Fälle mit anderen aus Niedersachsen und angrenzenden Bundesländern ab, suchen nach Gemeinsamkeiten, beraten die Kollegen. Das gibt der Gruppe unter anderem auch die Möglichkeit, bundesweit operierende Banden zu entdecken. „Wir verstehen uns als Zusatzservice für die Sachbearbeiter“, sagt Niemetz bescheiden. Doch es ist ein Service, um den die Gruppe in Ermittlerkreisen beneidet wird.

[caption id="attachment_29663" align="alignnone" width="439"] Ein Gipsabdruck von einer Fußspur. Foto Christian[/caption]

Denn es ist selten, dass ein Täter in nur einem Stadtteil auf Beutezug geht. „Im Prinzip gibt es drei Arten von Einbrechern“, sagt Gruppenleiterin Schwarz. Da wäre etwa der Drogenabhängige, der in Wohnungen einbricht, um seine Drogen- oder Alkoholsucht zu finanzieren. „Dem ,Beschaffer‘ ist es relativ egal, ob er dabei entdeckt wird“, sagt Schwarz. Zur zweiten Gruppe gehören Täter, die immer wieder in ihrem Stadtteil oder in anderen Stadtteilen auf Beutezug gehen, die Stadt selbst aber nicht verlassen. Sie spionieren die Zielwohnung oder das Haus vorher aus und brechen ab, sollten sie nicht schnell genug hineinkommen. „Bei diesen Tätern setzen wir darauf, dass sie irgendwann einen Fehler machen“, sagt Schwarz. Die dritte Gruppe sind die Banden. Sie halten sich nur wenige Tage in einer Stadt auf und versuchen, in dieser Zeit so viele Wohnungen wie möglich aufzubrechen.

Ein Gipsabdruck von einer Fußspur. Foto Christian[/caption]

Denn es ist selten, dass ein Täter in nur einem Stadtteil auf Beutezug geht. „Im Prinzip gibt es drei Arten von Einbrechern“, sagt Gruppenleiterin Schwarz. Da wäre etwa der Drogenabhängige, der in Wohnungen einbricht, um seine Drogen- oder Alkoholsucht zu finanzieren. „Dem ,Beschaffer‘ ist es relativ egal, ob er dabei entdeckt wird“, sagt Schwarz. Zur zweiten Gruppe gehören Täter, die immer wieder in ihrem Stadtteil oder in anderen Stadtteilen auf Beutezug gehen, die Stadt selbst aber nicht verlassen. Sie spionieren die Zielwohnung oder das Haus vorher aus und brechen ab, sollten sie nicht schnell genug hineinkommen. „Bei diesen Tätern setzen wir darauf, dass sie irgendwann einen Fehler machen“, sagt Schwarz. Die dritte Gruppe sind die Banden. Sie halten sich nur wenige Tage in einer Stadt auf und versuchen, in dieser Zeit so viele Wohnungen wie möglich aufzubrechen.

Aufklärungsquote von 21 Prozent

Etwas mehr als jeden fünften Einbruch hat die hannoversche Ermittlungsgruppe 2016 gelöst, genau sind es 23,2 Prozent. Ein Fall gilt dann als aufgeklärt, wenn ein Tatverdächtiger feststeht. Ob er auch festgenommen wurde oder noch in Freiheit ist, und damit weitere Einbrüche begehen kann, ist für die Statistik nicht relevant. Landesweit lag die Aufklärungsquote 2016 bei 21 Prozent. Auf politischer Ebene wird viel darüber diskutiert, wie sich die Quote steigern lässt. In der Realität kämpfen die Beamten mit zwei schwer lösbaren Problemen. Einbrüche sind Delikte, von denen die meisten der Polizei gemeldet werden, die Dunkelziffer ist relativ klein. Doch es sind auch Delikte, in denen die Ermittler fast immer mit wenig Beweismaterial arbeiten müssen. [caption id="attachment_29664" align="alignnone" width="780"] Mit dem Wattestäbchen können Spuren von Flüssigkeiten sicher ins Labor gebracht werden. Foto: Christian[/caption]

„In der Regel gibt es keine Beziehung zwischen Opfer und Täter, beide sind sich völlig fremd. Deshalb scheidet das Opfer meist als Zeuge aus“, sagt Ermittlungsgruppenleiterin Schwarz. Als Zeugen kommen nur Passanten und Nachbarn infrage, und denen ist meist gar nicht klar, dass sie Einbrecher beobachtet haben. „Gerade bei Einbrüchen am Tag in Mehrfamilienhäusern flüchten die Täter nicht heimlich, sondern gehen durchs Treppenhaus und grüßen sogar noch“, sagt Analystin Niemetz.

Mit dem Wattestäbchen können Spuren von Flüssigkeiten sicher ins Labor gebracht werden. Foto: Christian[/caption]

„In der Regel gibt es keine Beziehung zwischen Opfer und Täter, beide sind sich völlig fremd. Deshalb scheidet das Opfer meist als Zeuge aus“, sagt Ermittlungsgruppenleiterin Schwarz. Als Zeugen kommen nur Passanten und Nachbarn infrage, und denen ist meist gar nicht klar, dass sie Einbrecher beobachtet haben. „Gerade bei Einbrüchen am Tag in Mehrfamilienhäusern flüchten die Täter nicht heimlich, sondern gehen durchs Treppenhaus und grüßen sogar noch“, sagt Analystin Niemetz.

Spuren führen nicht unbedingt zur Verurteilung

Viel ist es nicht, was die Täter für gewöhnlich am Tatort hinterlassen. Einen Schuhabdruck im Teppich, Abdrücke in der Tür, wo der Schraubendreher angesetzt wurde, vielleicht sogar ein halber Daumenabdruck. Die Ermittler fotografieren alle Spuren und machen Abdrücke, wenn es möglich ist. Doch nicht alle Spuren führen auch zum Täter. „Der Schuhabdruck auf dem Teppich kann auch der Nachbarin gehören, die gestern kurz da war“, sagt Fischer. Die Ermittler müssen daher stark sieben, welche Spuren tatsächlich relevant sind. Doch auch wenn die Spuren einen Verdächtigen belasten, bedeutet das nicht unbedingt seine Festnahme oder gar Verurteilung. „Er kann ja behaupten, der Fingerabdruck an der Wohnzimmerscheibe kommt daher, weil er sich nur mal die schöne Einrichtung anschauen wollte“, sagt Volker Wöpking, Ermittlungsführer der Gruppe. Schon ist der Beweis infrage gestellt. Nur zehn Prozent der ermittelten mutmaßlichen Einbrecher werden überhaupt angeklagt, zwei Prozent von ihnen verurteilt. „Wir brauchen gerichtsfeste Beweise und die sind sehr schwer zu bekommen“, sagt Wöpking. [caption id="attachment_29665" align="alignnone" width="780"] Mit einem Zylinder wie diesem lassen sich im Handumdrehen Wohnungstürschlösser knacken. Foto: Christian[/caption]

Doch es gibt auch gute Nachrichten. „Die Einbrecher scheitern immer öfter dabei, in die Wohnung zu kommen“, sagt Fischer. 37 Prozent aller Einbrüche im Jahr 2012 wurden abgebrochen, vergangenes Jahr waren es schon 46,3 Prozent. „Das ist ein deutlicher Erfolg der Präventionsarbeit“, sagt Fischer. Denn wer in ein hochwertiges Schloss investiert, die Fenster auf allen Etagen abschließt und auch an die Kellertür denkt, macht es gewerbsmäßigen Einbrechern schwerer und erhöht das Risiko, dass sie bei ihren Versuchen entdeckt werden.

Von Isabel Christian

Mit einem Zylinder wie diesem lassen sich im Handumdrehen Wohnungstürschlösser knacken. Foto: Christian[/caption]

Doch es gibt auch gute Nachrichten. „Die Einbrecher scheitern immer öfter dabei, in die Wohnung zu kommen“, sagt Fischer. 37 Prozent aller Einbrüche im Jahr 2012 wurden abgebrochen, vergangenes Jahr waren es schon 46,3 Prozent. „Das ist ein deutlicher Erfolg der Präventionsarbeit“, sagt Fischer. Denn wer in ein hochwertiges Schloss investiert, die Fenster auf allen Etagen abschließt und auch an die Kellertür denkt, macht es gewerbsmäßigen Einbrechern schwerer und erhöht das Risiko, dass sie bei ihren Versuchen entdeckt werden.

Von Isabel Christian