Informationen würden 1000 Brockhausbände füllen

Jeder Mensch verliert pro Tag etwa 1,5 Gramm Hautschuppen. Die meisten davon sind so klein, dass sie mit bloßem Auge nicht zu erkennen sind. Doch jede Schuppe enthält eine Vielzahl von Zellen und die wiederum haben die genetischen Informationen über den Menschen, der sie verloren hat, gespeichert. Die Informationen befinden sich in den rund 4 Milliarden Basenpaaren, die jede Zelle enthält. Ein Basenpaar kann man sich wie einen chemischen Buchstaben vorstellen. „Die Zelle enthält quasi Informationsmaterial, das 1000 Brockhaus-Bände füllen würde“, sagt Hahn. Theoretisch könnte man daraus teilweise recht präzise Vorhersagen zum Aussehen oder der biogeographischen Herkunft jeder untersuchten Person ableiten. Doch diese Informationen dürfen die Wissenschaftler nicht auslesen. Sie dürfen lediglich Sequenzen betrachten, die keine Geninformationen beinhalten und damit keine direkten Rückschlüsse zum Beispiel auf die Körpereigenschaften oder Krankheitsveranlagungen einer Person zulassen, so ist es in der Strafprozessordnung festgelegt. Bislang gibt es nur eine Ausnahme: Die Wissenschaftler dürfen sich die DNA-Information zum Geschlecht anschauen. Nun könnte man fragen: Was soll das Ganze dann, wenn man den Täter nicht beschreiben darf? [caption id="attachment_38461" align="alignnone" width="780"] Foto: Landeskriminalamt[/caption]

Doch die Fahndung steht bei der DNA-Analyse nicht im Mittelpunkt. Auch wenn man nicht weiß, welche Haarfarbe ein Täter hat oder welche Schuhgröße, kann man ihn mithilfe der DNA-Analyse nahezu zweifelsfrei identifizieren. Die Lösung sind sogenannte DNA-Merkmalssysteme. Das von der EU als Standard definierte Set umfasst 16 Systeme. Man stelle sich das Set wie eine Bankkontonummer mit 16 Stellen vor. Es gibt Abertausende von Möglichkeiten, aus welchen Zahlen diese Kontonummer bestehen kann, doch jede von ihnen führt nur zu einem Besitzer. Beim Merkmalssystem setzt sich der Code nicht aus Zahlen, sondern aus der Aneinanderreihung der Basenpaare – ähnlich wie Wörter – zusammen. Man spricht vom DNA-Muster.

Foto: Landeskriminalamt[/caption]

Doch die Fahndung steht bei der DNA-Analyse nicht im Mittelpunkt. Auch wenn man nicht weiß, welche Haarfarbe ein Täter hat oder welche Schuhgröße, kann man ihn mithilfe der DNA-Analyse nahezu zweifelsfrei identifizieren. Die Lösung sind sogenannte DNA-Merkmalssysteme. Das von der EU als Standard definierte Set umfasst 16 Systeme. Man stelle sich das Set wie eine Bankkontonummer mit 16 Stellen vor. Es gibt Abertausende von Möglichkeiten, aus welchen Zahlen diese Kontonummer bestehen kann, doch jede von ihnen führt nur zu einem Besitzer. Beim Merkmalssystem setzt sich der Code nicht aus Zahlen, sondern aus der Aneinanderreihung der Basenpaare – ähnlich wie Wörter – zusammen. Man spricht vom DNA-Muster.

Eine Signatur unter einer Quadrillion von Menschen

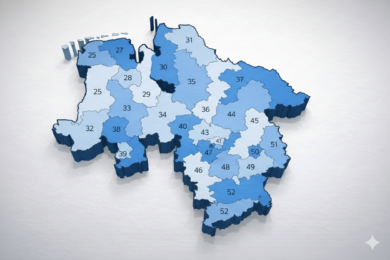

Zur Fahndung nach Verdächtigen sind diese Informationen nicht geeignet, wohl aber zum Vergleich der Spuren, denn in Kombination ergeben die Informationen aus den DNA-Merkmalssystemen eine nahezu einzigartige Signatur. Nur wenn der Mensch einen eineiigen Zwilling hat, ist ihre Signatur identisch, ansonsten kommt eine Signatur unter einer Quadrillion von Menschen nur ein einziges Mal vor. Ist die Signatur aus der Speichelprobe vom Tatort also dieselbe wie die aus der Probe des festgenommenen Verdächtigen, ist es sehr wahrscheinlich, dass der Täter vor einem sitzt. Jede Spurensignatur wird auch in die bundeslandeigene Datenbank eingegeben. Das Bundeskriminalamt führt die Datenbanken aller 16 Bundesländer zusammen und gleicht sie mit europäischen Datenbanken ab. So ist es möglich, Täter auch nach vielen Jahren und in anderen europäischen Ländern zu überführen. „Durch die EU-Harmonisierung hat die Bekämpfung von Straftaten auf europäischer Ebene durch den grenzüberschreitenden Abgleich von DNA-Profilen große Fortschritte gemacht“, sagt Hahn.Lesen Sie auch: Lechner: Cyber-Sicherheit neu organisieren Immer dreister, immer raffinierter: Der Betrug im Internet nimmt zu

Dennoch könnte die DNA-Analyse bald auch für die Suche nach Verdächtigen interessant werden. Denn die Große Koalition im Bund plant, die Strafprozessordnung zu ändern und bei der DNA-Analyse auch die Betrachtung von Erscheinungsmerkmalen zuzulassen, so wie es etwa in Spanien und den Niederlanden schon praktiziert wird. Der Grund, weshalb es in Deutschland bisher nicht erlaubt ist, liegt hauptsächlich in der Fehlerquote. „Die durch das DNA-Material zugänglichen Informationen sind mit heutigem Kenntnisstand je nach Eigenschaft zwischen 75 bis 99 Prozent belastbar“, sagt Hahn. Mit 99-prozentiger Wahrscheinlichkeit könne man etwa vorhersagen, aus welchem biogeografischen Raum die Person kommt. Bei Augenfarben gebe es eine 95-prozentige Treffsicherheit. Bei Haarfarben allerdings reicht die Spanne der exakten Vorhersage von 70 bis 95 Prozent. Als Grundlage für Ermittlungen kann eine solche Information den Blick verengen, manchmal mit fatalen Folgen. Besagt die DNA-Information etwa, der Täter habe braune Haare, in Wirklichkeit sind sie aber dunkelblond, so könnte der tatsächliche Täter aus dem Fahndungsraster fallen, dafür aber Unschuldige in den Fokus geraten. Die Sexualmorde in Freiburg 2016 allerdings haben eine Wende in der Diskussion gebracht. Obwohl ein markant gefärbtes Haar vom Tatort die Ermittler schließlich auf den Täter brachte, wurde hauptsächlich darüber diskutiert, dass man mithilfe der vor Ort gefundenen DNA schneller zu Verdächtigen hätte kommen können. „Deshalb fordern Bayern und Baden-Württemberg nun auch die Erfassung von phänotypischen Merkmalen. Und ich denke, dass das in den nächsten Jahren rechtlich möglich werden wird“, sagt Hahn.